Il percorso di avvicinamento alla 30ª sessione della Conferenza delle Parti (COP30) – riunione annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) – ha vissuto in Etiopia due tappe di grande rilievo, utili a integrare le prospettive locali nelle trattative di diplomazia climatica internazionale: la Second Africa Climate Week (ACW 2), dal 1° al 6 settembre, e il Second Africa Climate Summit (ACS 2), dall’8 al 10 settembre.

La scelta dello Stato del Corno d’Africa è stata dettata da una logica precisa: la capitale etiope Addis Abeba ospita infatti il quartier generale dell’Unione africana (UA), e grazie alle consolidate infrastrutture diplomatiche, logistiche e istituzionali rappresenta nel continente una sede di sicura affidabilità per gli eventi internazionali. L’Etiopia, inoltre, ha guadagnato credibilità sulla scena globale nel campo delle politiche ambientali in virtù delle campagne di riforestazione e delle importanti iniziative di sviluppo sul fronte delle energie rinnovabili, compreso il mastodontico progetto idroelettrico della diga Grand Ethiopian Renaissance Dam inaugurata quest’anno.

Nei paragrafi che seguono si procederà dunque all’esame dei due eventi, dei risultati conseguiti e dell’importanza di conferire concretamente centralità all’Africa nei processi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Second Africa Climate Week

La ACW 2 fa parte del calendario di eventi promossi dalle Nazioni unite nel quadro dell’azione climatica. Il suo scopo è creare uno spazio di confronto tra attori regionali e globali per affrontare sfide concrete, trovare soluzioni pratiche e valorizzare le prospettive locali nel dibattito internazionale.

Il format delle Settimane del clima (Climate Weeks) dell’UNFCCC permette di riunire le Parti aderenti alla convenzione, gli stakeholder non Parti, gli esperti tecnici, le imprese e i rappresentanti della società civile, rendendo possibile la discussione su una serie di temi chiave come i finanziamenti per il clima, la «transizione giusta» dai combustibili fossili e il sostegno da accordare ai Paesi più bisognosi nel raggiungimento di traguardi climatici ambiziosi. Tra questi, figurano i Contributi determinati a livello nazionale (Nationally Determined Contributions, NDCs), cioè gli impegni assunti dai singoli firmatari dell’accordo di Parigi (2015) per ridurre le emissioni di gas serra. Inoltre, questo format serve a promuovere lo sviluppo dei mercati del carbonio previsti dall’articolo 6 dell’Accordo e a valorizzare aspetti legati al genere e all’inclusione nelle politiche climatiche.

Dal 2025, la struttura delle Climate Weeks è cambiata: dopo la cancellazione dell’appuntamento del 2024 per mancanza di fondi, l’UNFCCC ha optato per un modello più snello con la riduzione degli incontri annuali da quattro a due, seguendo il criterio della rotazione in regioni diverse e combinando prospettiva globale ed esigenze locali.

Secondo le Nazioni unite, i vantaggi di questo nuovo approccio sono molteplici: il calendario risulta infatti meno frammentato, la partecipazione è più semplice, i costi vengono abbassati e gli spostamenti sono ridotti. Questi appuntamenti semestrali mirano anche ad accelerare il passaggio dalle decisioni alle azioni, nonché a dare nuovo slancio ai negoziati in vista della COP30, con un programma che include sessioni obbligatorie, formazione, capacity building, scambi di proposte e confronto politico.

La scelta delle date delle due Climate Weeks del 2025 non è stata casuale: il primo evento, svoltosi a Panamá dal 19 al 23 maggio, ha preceduto le riunioni intermedie ONU di giugno, mentre il secondo appuntamento ha anticipato la COP30 in programma a Belém (Brasile) dal 10 al 21 novembre.

Promuovendo un contesto dichiaratamente inclusivo, la ACW 2 ha puntato l’attenzione su due aspetti fondamentali delle politiche climatiche, l’ambizione e l’attuazione, dando voce alle diverse prospettive regionali e cercando di porre le basi per il raggiungimento di risultati credibili.

Il cuore dell’evento è stato l’Implementation Forum, uno spazio di confronto aperto e orientato alle soluzioni. Qui si è discusso di come superare gli ostacoli, creare condizioni favorevoli e trasformare gli impegni in risultati misurabili, soprattutto su tre temi: adattamento, finanza e innovazione. In particolare, è stata sottolineata l’urgenza di rafforzare gli sforzi di adattamento e, allo stesso tempo, di rendere equa, inclusiva e socialmente giusta la transizione verso economie a basse emissioni. Un altro punto centrale è stato lo sblocco e l’allineamento dei finanziamenti per l’attuazione, anche sfruttando le opportunità offerte dai meccanismi previsti dall’articolo 6 dell’accordo di Parigi.

Second Africa Climate Summit

L’ACS 2, organizzata dall’Unione africana e dalla Repubblica federale democratica di Etiopia, ha invece riunito leader africani, rappresentanti politici, giovani, società civile, partner internazionali – tra cui la Commissione economica delle Nazioni unite per l’Africa (United Nations Economic Commission for Africa, UNECA) e l’Organizzazione meteorologica mondiale (World Meteorological Organization, WMO) – oltre al settore privato. L’incontro – che ha attirato 25.000 partecipanti – ha dimostrato con chiarezza che l’Africa non è più ai margini del dibattito sul clima, ma è anzi pienamente protagonista delle discussioni.

Il summit si è focalizzato sul tema «Accelerare le soluzioni climatiche globali: finanziamenti per uno sviluppo verde e resiliente in Africa», conferendo centralità a due punti chiave: «Mostrare le soluzioni climatiche guidate dall’Africa» e «Sbloccare i finanziamenti per il clima». All’apertura, il presidente della Commissione dell’Unione africana, Mahmoud Ali Youssouf, ha dichiarato:

«Questo vertice è un momento decisivo per l’Africa […] Tutto ciò si inserisce nel nostro grande progetto comune, l’Agenda 2063: l’Africa che vogliamo».

La struttura dell’Africa Climate Summit nasce dall’esigenza di dare al continente una voce unitaria nei negoziati internazionali. Pur essendo tra le meno responsabili delle emissioni globali, l’Africa è infatti estremamente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico.

La prima edizione del summit, tenutasi a Nairobi dal 4 al 6 settembre 2023, ha rappresentato un’occasione storica: il continente africano aveva finalmente una piattaforma ufficiale per parlare con una sola voce del cambiamento climatico e per discutere delle strategie per affrontare – e vincere – le sfide che ha davanti. La Dichiarazione di Nairobi ha dunque permesso all’Africa di assumere una posizione unitaria in vista della COP di quell’anno (la 28ª) e di quella successiva (la 29ª). Ciò ha fatto sì che il continente riuscisse ad avere un peso nelle decisioni assunte: su tutte, l’operatività del Fondo per le perdite e i danni, una rinnovata attenzione agli obiettivi di adattamento e la richiesta di transizione verso un’economia globale non basata sui combustibili fossili.

Anche il Summit del 2025 ha permesso di sviluppare una piattaforma condivisa per promuovere la leadership dell’Africa nell’azione globale per il clima, spingendo per soluzioni climatiche guidate dal continente e stimolando impegni finanziari e politici coraggiosi. L’evento ha cercato anche di rafforzare il ruolo delle comunità, in particolare dei giovani e dei gruppi indigeni, incentivando partnership eque e la cooperazione multilaterale.

Nello specifico, l’8 settembre si è discusso di soluzioni basate sulla natura e sulla tecnologia per promuovere la decarbonizzazione, la crescita verde e infrastrutture resilienti. Il giorno 9, invece, sono stati affrontati i temi dell’adattamento e della resilienza, con particolare attenzione ai rischi climatici per l’Africa e alle soluzioni estendibili su larga scala. Infine, il 10 settembre, sono stati analizzati i finanziamenti per il clima e le soluzioni guidate dall’Africa, passando dagli aiuti agli investimenti nell’innovazione locale.

I principali risultati

I due eventi hanno rafforzato la posizione negoziale dell’Africa in materia di finanziamenti, adattamento e mitigazione, transizioni eque e ruolo di leadership nel processo UNFCCC e oltre. Da un lato, sono state gettate le basi tecniche per la preparazione dei lavori della COP30, dall’altro il continente si è proposto come promotore di nuovi progetti per accelerare la risoluzione della crisi sul fronte dei cambiamenti climatici.

Al termine dell’ACS 2 è stata ufficialmente adottata la Dichiarazione di Addis Abeba, un documento che attraverso i suoi 157 punti propone un cambio di paradigma: le necessità finanziarie del continente non devono essere più presentate come richieste di aiuti, bensì come una questione di giustizia e compensazione, visto il minimo contributo dell’Africa alle emissioni globali a fronte della sua grande vulnerabilità.

Da qui la richiesta di sovvenzioni e non di nuovi prestiti, per evitare di aggravare ulteriormente il peso del debito e la povertà diffusa. Per correggere lo squilibrio dei finanziamenti per il clima in Africa, è stato raggiunto un accordo per rendere operativo il Fondo africano per il cambiamento climatico, sostenuto dalla Banca africana di sviluppo, che mira a canalizzare obbligazioni verdi e strumenti di finanziamento innovativi creati per le realtà africane.

In particolare, la Dichiarazione ha chiesto un sostegno più significativo per potenziare l’attuazione delle iniziative climatiche guidate dall’Africa, tra cui quella per contrastare l’ulteriore desertificazione dell’area del Sahara (Grande muraglia verde dell’Unione africana), quella per ripristinare 100 milioni di ettari degradati di territorio entro il 2030 (African Forest Landscape Restoration Initiative) e quella per piantare oltre 7,5 miliardi di alberi nel 2025 (Green Legacy Initiative etiope). Sono stati poi lanciati nuovi progetti, come l’Africa Climate Innovation Compact e l’African Climate Facility, che insieme puntano a mobilitare 50 miliardi di dollari per finanziare soluzioni climatiche in tutto il continente. In questa cornice, importante è stato anche l’annuncio del governo danese, che ha anticipato un impegno di 79 milioni di dollari a sostegno della trasformazione agricola.

Il Compact, nello specifico, mira a fornire 1.000 soluzioni africane per affrontare le sfide climatiche nei settori dell’energia, dell’agricoltura, dell’acqua, dei trasporti e della resilienza entro il 2030.

Inoltre, è stata avanzata la richiesta di aumentare in modo significativo gli investimenti nelle energie rinnovabili in Africa, portandoli dall’attuale 2% ad almeno il 20% del totale globale entro il 2030. Parallelamente, i capi di Stato e di governo hanno sollecitato una riforma urgente delle banche di sviluppo, con l’obiettivo di ridurre i costi di finanziamento e di garantire una maggiore rappresentanza africana nella governance finanziaria globale.

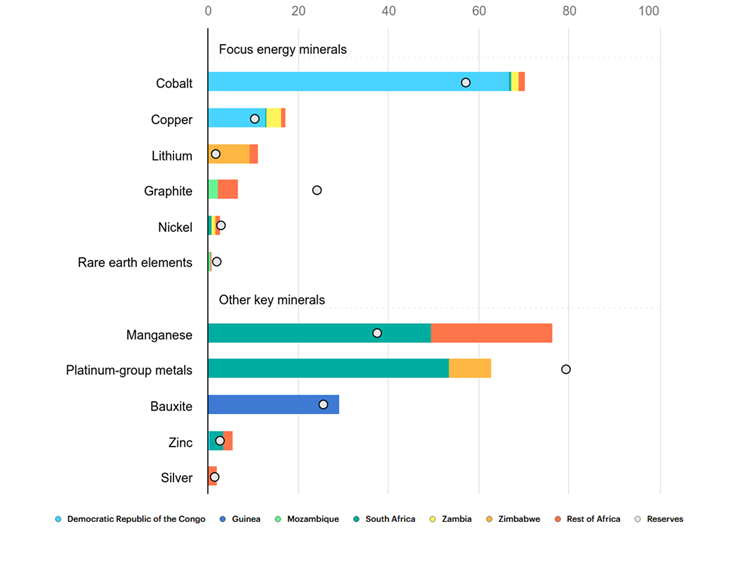

Infine, l’Unione africana ha annunciato la Green Minerals Strategy, utile a sfruttare le catene del valore dei minerali verdi per un’industrializzazione e un’elettrificazione eque e basate sulle risorse, promuovendo le tecnologie verdi e lo sviluppo sostenibile per migliorare la qualità della vita di tutta la popolazione.

Anche il governo italiano, impegnato in prima linea su tali temi nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, ha partecipato a questo evento, rappresentato dal sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro. Un passaggio significativo in tale contesto è stato il lancio di un protocollo d’intesa per l’avvio dell’iniziativa – promossa in occasione del G7 presieduto dall’Italia – dell’Adaptation Accelerator Hub, che mira a trasformare i piani di adattamento in piani di investimento, coinvolgendo di più le banche multilaterali di sviluppo e gli attori privati. È stata inoltre esplorata la possibilità di attivare il Fondo italiano per il clima, principale strumento pubblico per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli accordi internazionali sul clima e sull’ambiente, a sostegno di specifici progetti sul territorio etiope.

Inoltre, durante le giornate dell’ACS 2, è stata approfondita la questione dell’implementazione dell’iniziativa TeraMed, un progetto che punta a installare 1 terawatt (Tw) di capacità da fonti rinnovabili entro il 2030 nel Mediterraneo. L’obiettivo è trasformare la regione in un polo di produzione di energia pulita, valorizzando il suo elevato potenziale eolico e solare. I relatori hanno discusso dello sviluppo delle energie rinnovabili e dell’articolazione di catene di approvvigionamento pulite, dei percorsi di finanziamento per sbloccare gli investimenti e migliorare la collaborazione regionale, nonché delle opportunità volte a promuovere una maggiore integrazione africana attraverso nuove rotte commerciali per beni a basse emissioni di carbonio e servizi energetici.

Conclusioni

I due eventi hanno evidenziato come l’Africa stia assumendo un ruolo sempre più centrale nelle discussioni globali sul clima: il continente non solo rivendica con forza il diritto di far sentire la propria voce, ma dimostra anche coesione interna e capacità di proporre soluzioni concrete per l’azione climatica.

Tuttavia, resta evidente la fragilità strutturale delle Conferenze delle Parti. La distanza tra ambizione e attuazione si ripropone a ogni edizione, erodendo la fiducia nei processi di diplomazia climatica internazionale. Molti impegni annunciati restano infatti subordinati a condizioni esterne – come l’accesso a fondi internazionali, la creazione di partenariati, il trasferimento tecnologico o l’attivazione di strumenti di de-risking – che non sono né automatiche né garantite. Per questo motivo, i Paesi più ricchi hanno la responsabilità di rispondere con azioni tangibili alle richieste avanzate dall’Africa, andando oltre le mere dichiarazioni di principio.

In questo quadro, la COP30 assume un significato simbolico e politico di grande rilievo: coinciderà con il 20º anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, con il 10º anniversario dell’accordo di Parigi e, per la prima volta, sarà ospitata in Amazzonia, uno degli ecosistemi più cruciali e vulnerabili del pianeta.

In un contesto globale segnato da nuove tensioni geopolitiche ed economiche, questa Conferenza potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per rilanciare la diplomazia climatica e colmare il divario tra promesse e realtà.

Laura Ponte