In risposta agli effetti del cambiamento climatico e alla crisi energetica provocata dal Covid-19 e acuita dall’invasione russa in Ucraina, l’Europa e il Nordafrica hanno rafforzato la cooperazione in materia di energia. In tale ambito, un esempio significativo è rappresentato dal progetto di interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia, noto come Elmed, che mira a integrare le reti elettriche dei due Paesi migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti e favorendo il commercio di energia rinnovabile tra la sponda Sud e quella Nord del Mediterraneo.

Il progetto

Il progetto Elmed, realizzato in corrente continua (High Voltage Direct Current, HVDC) con una capacità di trasmissione di 600 MW, sarà sviluppato entro il 2028 da Terna e dalla Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG), gestori delle reti elettriche italiana e tunisina, con un investimento complessivo di 920 milioni di euro.

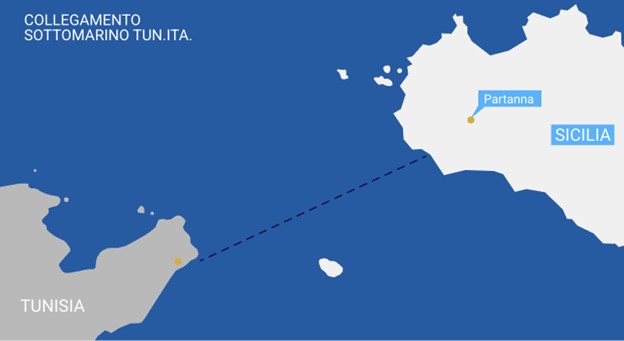

L’estensione prevista è di circa 220 chilometri. In particolare, nella penisola di Capo Bon in Tunisia, verrà costruita la nuova centrale elettrica da cui partirà il cavo sottomarino che attraverserà le acque tunisine per circa 100 chilometri, raggiungerà una profondità massima di circa 800 metri e quindi entrerà nelle acque italiane, per approdare nei pressi di Marinella di Selinunte in Sicilia. Da qui, il tracciato proseguirà per circa 18 chilometri via terra, fino a connettersi alla centrale elettrica – già esistente e attualmente in fase di ampliamento – di Partanna, in provincia di Trapani.

Avviato nei primi anni Duemila con l’obiettivo di trasferire elettricità dalla Tunisia all’Italia, il progetto Elmed ha progressivamente ridefinito le proprie finalità, in risposta a mutamenti politici ed energetici come la rivoluzione tunisina del 2011 e l’aumento della produzione da fonti rinnovabili in Italia. Con l’autorizzazione ufficiale al progetto, arrivata nel 2024 con la firma dei decreti da parte dei governi di Roma e Tunisi, l’interconnessione punta al perseguimento di nuovi obiettivi, ed è oggi concepita per garantire un flusso bidirezionale di elettricità.

Durante l’iter di approvazione del progetto, tra il 2020 e il 2021, Terna ha avviato una fase di consultazione pubblica, aderendo a un modello partecipativo orientato al coinvolgimento diretto dei cittadini per permettere loro di intervenire nelle fasi di elaborazione e definizione dell’opera, così da promuovere uno sviluppo infrastrutturale in armonia con il territorio. Il confronto ha riguardato in particolar modo il tratto del progetto di circa 18 chilometri che attraversa aree di grande pregio, tra zone archeologiche, agricole e paesaggistiche.

Per affrontare le criticità emerse da questa consultazione, a settembre 2024, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani e l’amministratrice delegata di Terna Giuseppina Di Foggia hanno firmato un protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto Elmed, che prevede una serie di interventi di riqualificazione territoriale e ambientale di interesse collettivo.

In primis, Terna si è impegnata a destinare agli interventi ambientali la cifra di un milione di euro, che la Sicilia integrerà con ulteriori quattro milioni provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Le risorse serviranno a finanziare la ricomposizione delle colonne Sud del Tempio “G” di Selinunte, uno dei più importanti parchi archeologici della Sicilia, e a sostenere nello sviluppo di progetti di riqualificazione locale i Comuni coinvolti: 600.000 euro andranno a Castelvetrano, 2 milioni a Partanna.

Inoltre, nel febbraio 2025, Terna ha dato avvio ai lavori di espianto e reimpianto di oltre 1.700 ulivi, sempre nel Comune di Partanna. Il nuovo sito di reimpianto è affidato alla gestione della cooperativa sociale “Rita Atria – Libera Terra”, che opera su terreni confiscati alla mafia e promuove pratiche di agricoltura sociale e sostenibile.

Terna non si è impegnata solo a finanziare interventi per lo sviluppo dell’interconnessione in sintonia con il territorio: per rafforzare ulteriormente la cooperazione energetica tra Italia e Tunisia, il gruppo italiano ha infatti inaugurato a Tunisi il primo hub di innovazione sotto la sua gestione in Africa, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica e favorire al contempo lo sviluppo delle competenze specialistiche nel settore energetico tunisino.

La rilevanza strategica di Elmed

Il progetto Elmed è considerato di rilevanza strategica non solo per l’Italia e la Tunisia, Paesi direttamente coinvolti, ma anche per l’intera regione mediterranea e per l’Europa.

Per Tunisi, l’interconnessione elettrica riveste un’importanza fondamentale poiché contribuisce a rafforzare la sicurezza energetica del Paese, oggi messa sotto pressione non solo dalla crisi economica, ma anche dall’aumento dei consumi interni e dalla persistente dipendenza dalle importazioni. Inoltre, il progetto Elmed rappresenta un catalizzatore di investimenti esteri: in questa prospettiva, esso dunque garantirà un rilevante ritorno economico anche grazie ai proventi derivanti dalle esportazioni, che potranno essere reinvestiti nella modernizzazione del sistema energetico tunisino.

Per queste ragioni, Elmed è stato dunque inserito nel Piano Nazionale di Sviluppo 2016/2020, primo piano quinquennale per la crescita economica elaborato dalle autorità dello Stato nordafricano dopo la rivoluzione del 2011. Il progetto è inoltre parte integrante del partenariato stabilito tra la Tunisia e la Banca mondiale per il periodo 2023-2027 (Country Partnership Framework), con l’approvazione di un finanziamento specifico di circa 268 milioni di dollari.

Per Roma invece, Elmed rappresenta un’infrastruttura di diversificazione delle rotte di approvvigionamento e di sviluppo delle fonti rinnovabili a livello nazionale: in quest’ottica, esso è pertanto un pilastro del Piano Industriale 2024-2028 di Terna e supporterà il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Inoltre, il progetto rafforza la posizione dell’Italia nello scenario energetico regionale, inserendosi nella più ampia strategia di cooperazione tra pari con l’Africa delineata dal governo Meloni attraverso il Piano Mattei. L’iniziativa si colloca dunque in un’articolata strategia che punta a trasformare l’Italia in un hub energetico verde del Mediterraneo, con la Sicilia come porta d’accesso per l’energia proveniente dal continente africano.

Anche l’Unione europea riconosce la centralità del progetto Elmed. Oltre a favorire l’integrazione energetica tra le due sponde del Mediterraneo e a rafforzare la sicurezza regionale in questo settore, l’infrastruttura può diventare parte integrante del processo di complessiva revisione delle politiche energetiche europee, orientate – in modo ancor più incisivo dall’invasione russa dell’Ucraina – a un affrancamento dalla dipendenza dalle fonti fossili nell’ambito del Green Deal e in particolare alla rinuncia al gas di Mosca attraverso l’iniziativa REPowerEU.

A riprova della rilevanza dell’infrastruttura per l’Unione, Elmed è l’unico progetto realizzato in collaborazione tra uno Stato membro UE e uno Stato terzo a cui sono stati assegnati i fondi comunitari (oltre 300 milioni di euro) del Connecting Europe Facility (CEF), il fondo europeo destinato proprio allo sviluppo di progetti chiave che mirano al potenziamento delle infrastrutture energetiche comunitarie.

Confermato nella sesta lista di Progetti di Interesse Comune (PCI), una categoria di progetti che la Commissione europea ha identificato come prioritari per l’interconnessione dell’UE, Elmed occupa inoltre il secondo posto nella graduatoria delle interconnessioni elettriche del corridoio prioritario Nord-Sud in Europa occidentale (NSI West Electricity), parte del programma Ten-E (Trans-European Networks for Energy) che identifica i PCI per migliorare la rete energetica europea.

Infine, l’interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia fa anche parte del Global Gateway, la strategia lanciata nel 2021 dalla Commissione europea in risposta alla via della seta cinese (Belt and Road Initiative, BRI) con l’obiettivo di mobilitare fino a 300 miliardi di euro in iniziative di connettività digitale, energetica e dei trasporti.

Criticità e prospettive

Il bacino del Mediterraneo, area in cui si sviluppa il progetto, è riconosciuto come un hotspot climatico, ossia una regione particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici. Le proiezioni indicano che in quest’area la temperatura media crescerà del 20% più rapidamente rispetto alla media globale, con effetti diretti e indiretti – come l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi – che aggraveranno vulnerabilità già radicate nei sistemi sociali, economici e politici della regione.

Parallelamente, il Nordafrica registra una delle più rapide crescite al mondo della domanda energetica, trainata da fattori quali l’incremento demografico, l’urbanizzazione e stili di vita sempre più energivori.

Alla luce di tali esigenze, e quindi della necessità di coniugare sviluppo economico, sicurezza energetica e sostenibilità ambientale, il progetto di interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia assume una valenza di primo piano.

L’iniziativa offre inoltre all’Italia – con la Sicilia in prima linea – e alla Tunisia l’opportunità di rafforzare la loro proiezione strategica, grazie al loro potenziale ruolo di hub energetico nel Mediterraneo. In questa prospettiva, è però indispensabile che le ambizioni politiche non indirizzino le scelte economiche.

Su tale rischio si sono focalizzate specifiche critiche. Alcune organizzazioni come il Transnational Institute – centro internazionale di ricerca e advocacy con sede ad Amsterdam – hanno infatti interpretato il progetto come un possibile esempio di ‘colonialismo verde’, ossia un modello in cui le economie del Sud globale vengono integrate nella transizione energetica europea in posizione subalterna. Secondo il report «Tunisia and the ELMED Project: Electricity interconnection with Europe or subordination to the European energy agenda?», l’interconnessione potrebbe dirottare risorse e investimenti verso la produzione di energia destinata all’esportazione, a scapito delle esigenze interne tunisine, in un contesto economico già fragile e caratterizzato da forti disuguaglianze.

In questa prospettiva, il successo del progetto dipenderà dalla capacità delle parti coinvolte di assicurare un equilibrio reale tra interessi economici, affinché la transizione verde si traduca in un processo condiviso e inclusivo, secondo una logica pienamente paritaria e senza alcuna forma di subordinazione.

Laura Ponte