Le relazioni tra l’Unione europea e il Regno del Marocco rappresentano uno dei pilastri fondamentali della strategia euromediterranea tanto di Bruxelles quanto di Rabat, in un contesto segnato da crescenti sfide geopolitiche, economiche e migratorie. Grazie a una partnership consolidata nel tempo, l’UE e il Marocco hanno tessuto un dialogo articolato e approfondito che abbraccia la cooperazione politica, commerciale, energetica e culturale. Questo legame strategico non solo riflette l’interesse europeo per la stabilità e lo sviluppo del suo vicinato meridionale, ma si inserisce anche in una più ampia prospettiva di integrazione regionale e gestione condivisa delle questioni transnazionali.

Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, l’Unione europea – all’epoca ancora articolata nella forma delle Comunità europee – ha avviato una nuova politica volta a instaurare relazioni concrete con i Paesi del proprio vicinato, in particolare nell’area del Mediterraneo. In questo contesto, i rapporti con il Regno del Marocco hanno preso formalmente il via nel 1969 con un accordo di partenariato commerciale, che è stato successivamente ampliato e rinegoziato nel 1976 e nel 1988, estendendo i settori di cooperazione. Il vero salto di qualità nelle relazioni politiche e commerciali tra le due parti è però avvenuto con la firma dell’Accordo di associazione euromediterraneo del 1996, entrato in vigore nel 2000. Questo accordo, pensato come una piattaforma di dialogo tra l’UE e tutti i Paesi del Mediterraneo, puntava a promuovere un confronto costruttivo su questioni politiche e di sicurezza, oltre che sulla cooperazione economica, commerciale e finanziaria, in un’ottica di integrazione regionale che includesse anche gli ambiti sociale, culturale ed educativo. La prima misura concreta adottata dopo l’entrata in vigore dell’accordo è stata la progressiva eliminazione delle barriere doganali, con l’obiettivo di facilitare gli scambi di merci tra le due sponde del Mediterraneo.

Negli anni successivi la relazione tra Rabat e Bruxelles si è ulteriormente approfondita. Nel 2004, dopo l’allargamento UE ai Paesi dell’est Europa, l’Unione ha lanciato la Politica europea di vicinato, con l’obiettivo di favorire stabilità, sicurezza e prosperità ai propri confini. Tale politica ha incluso anche la sponda sud del Mediterraneo, tra cui il Regno del Marocco. L’altro significativo accordo riguarda il tema migratorio, firmato nel 2013: il Partenariato per la mobilità ha posto le basi per la gestione del fenomeno migratorio ai confini meridionali dell’Unione, con l’obiettivo di contrastare l’immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e garantire il rispetto dei diritti dei rifugiati.

Nel 2010 è stato siglato l’accordo sull’agricoltura e la pesca. La risoluzione del Parlamento europeo nel febbraio 2012 ha portato alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati e la pesca. La rinegoziazione di questo accordo è stata approvata nel 2019. Per completezza è utile menzionare altri due accordi che non sono stati ancora approvati, e sui quali le parti non hanno ancora raggiunto una piena intesa: l’accordo sull’Indicazione geografica protetta del 2015, per il quale il processo di ratifica è in stand-by, e l’Accordo di libero scambio completo ed approfondito (ALECA, Accord de Libre-Échange Complets et Approfondi), i cui negoziati sono stati lanciati nel 2013, sono arrivati al quarto round nel 2014 e sono poi stati interrotti da parte del Regno in attesa di una revisione. Questi negoziati riguardano le zone di libero scambio, l’estensione di nuovi servizi per investimenti e la regolamentazione dei settori ritenuti prioritari dalle parti.

Se questo rappresenta il contesto generale delle relazioni economiche tra Marocco e Unione europea, il volume degli scambi commerciali ne costituisce il principale indicatore concreto. L’Unione è il primo partner del Marocco con 60 miliardi di euro di scambi commerciali nel 2024, inclusi 25 miliardi di esportazioni marocchine verso il continente europeo. Il Marocco è il 18° partner commerciale dell’UE, e rappresenta l’1,2% del totale degli scambi di merci dell’Unione con il resto del mondo per l’anno 2024. Il volume degli scambi è notevolmente cresciuto dopo la pandemia del 2020 e nel 2024 è aumentato del 53% rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio, le importazioni dell’UE dal Marocco sono di particolare rilevanza in settori quali quello del mezzi di trasporto (7,1 miliardi di euro, 28%), dei macchinari e degli elettrodomestici (6,2 miliardi di euro, 24,6%), dei prodotti agricoli (3 miliardi di euro, 11,8%) e tessile (2,9 miliardi di euro, 11,6%). Le esportazioni dell’UE verso il Marocco, sempre nel 2024, hanno invece toccato quota 35 miliardi di euro, con un contributo importante dei settori dei macchinari e degli elettrodomestici (8,8 miliardi di euro, 24,9%), dei mezzi di trasporto (4,8 miliardi di euro, 13,7%), dei prodotti minerali (4,2 miliardi di euro, 11,8%) e dei metalli di base (3,4 miliardi di euro, 9,5%). Per quanto riguarda invece il mercato dei servizi, l’interscambio ammontava a 14 miliardi di euro nel 2023: dal lato UE, il valore delle importazioni toccava quota 8,2 miliardi di euro, mentre quello delle esportazioni si attestava sui 5,7 miliardi di euro. Sul fronte degli investimenti poi, l’Europa sembra guardare al Marocco con particolare interesse, come testimonia la sinergia economica che si è progressivamente consolidata nei settori dell’agricoltura, della pesca e in misura crescente anche dell’industria. In questi anni, il Regno ha puntato con decisione sul potenziamento delle proprie infrastrutture, così da diventare attrattivo per i capitali provenienti dall’estero che si sono concentrati soprattutto nella meccanica e nella produzione automobilistica. Nel 2024, nel Paese maghrebino è stato prodotto un milione di autovetture, e l’obiettivo è di arrivare a 2 milioni entro il 2030. L’attività produttiva non si limita all’assemblaggio, ma è stata sviluppata una filiera integrata che include la realizzazione di motori, pneumatici e componenti tecnologici. Inoltre, sono stati effettuati significativi investimenti nella produzione di veicoli elettrici e batterie.

Per quel che concerne il settore primario, l’accordo del 2012 in materia di agricoltura e pesca ha consentito al Marocco di diventare nel 2024 il principale esportatore di ortaggi verso l’Unione europea. Il rinnovo degli accordi agricoli e di pesca avvenuto nel 2019 è stato però oggetto di esame da parte della Corte di giustizia UE, che il 4 ottobre 2024 ne ha dichiarato l’invalidità. La Corte ha rilevato che tali intese erano state stipulate «senza il consenso del popolo del Sahara Occidentale» e, per questo motivo, dovevano essere annullate, ma al tempo stesso ha sospeso per un anno l’efficacia della pronuncia per consentire la revisione degli accordi stessi. I giudici di Lussemburgo hanno infatti constatato che durante la fase istruttoria dell’accordo UE-Marocco diversi soggetti erano stati consultati, ma il Fronte Polisario – riconosciuto dalle Nazioni unite come legittimo rappresentante del popolo Saharawi – era stato escluso dalle trattative, pertanto i termini dell’intesa sullo sfruttamento delle risorse ittiche del Sahara Occidentale – su cui Rabat rivendica la propria sovranità – non potevano considerarsi validi. Accanto alle evidenti implicazioni giuridiche della questione, emerge tuttavia una più ampia problematica politica con rilevanti implicazioni economiche. L’Unione europea non riconosce il Sahara Occidentale come territorio legittimamente amministrato dal Regno, ma negli ultimi anni Rabat è riuscita a ottenere l’appoggio di diversi Paesi europei – Francia su tutti – al suo piano di autonomia per la regione, conquistando un indubbio successo diplomatico. L’attuale impasse pone dunque l’UE in una posizione delicata: da un lato, essa è chiamata a risolvere la controversia sul piano del diritto internazionale; dall’altro, deve evitare di compromettere le relazioni politiche ed economiche con lo Stato maghrebino. Dal canto suo il governo marocchino, attraverso il ministro degli Esteri Nasser Bourita, ha dichiarato in una nota che «Il Marocco non è parte in causa in questa vicenda, che riguarda da un lato l’Unione europea e dall’altro il Polisario sostenuto dall’Algeria. Il Marocco non ha partecipato a nessuna fase della procedura e, di conseguenza, non si considera in alcun modo vincolato dalla decisione».

L’ex protettorato francese rappresenta un partner strategico per l’Unione europea non solo sotto il profilo economico e commerciale, ma anche in ambito energetico. Proprio in questo settore, il Marocco può assumere un ruolo di rilievo per l’Europa. Nel 2009, Rabat ha adottato una strategia nazionale per le energie rinnovabili, promuovendo la creazione di enti e istituzioni dedicati alla ricerca e allo sviluppo. Tra questi figurano la MASEN (Moroccan Agency for Solar Energy), poi evolutasi nel 2017 nella Moroccan Agency for Sustainable Energy, e l’Autorità nazionale per la regolazione dell’elettricità (ANRE). Questa svolta verso le fonti rinnovabili risponde ad almeno due esigenze principali: da un lato, affrancarsi dalla forte dipendenza dalle importazioni di energia prodotta da fonti fossili, pari al 90% del fabbisogno nazionale; dall’altro, sottrarsi all’instabilità dei prezzi sui mercati internazionali, che genera pesanti ricadute sull’economia nazionale con conseguenze sociali legate all’inflazione e all’aumento del costo della vita.

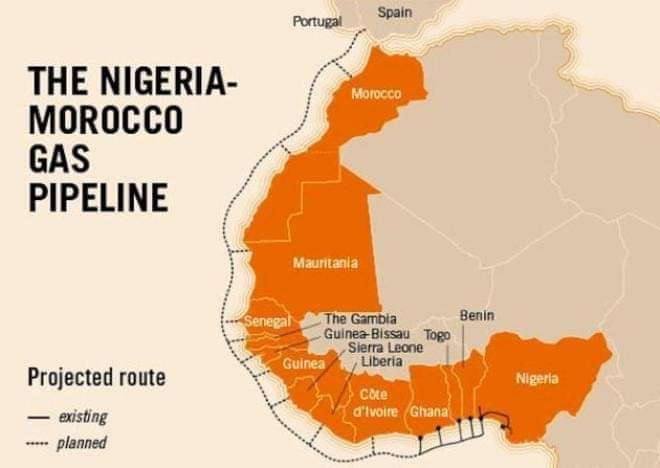

Tra gli esempi più rilevanti delle scelte compiute dal Marocco in ambito energetico vi è il complesso solare Noor, situato a Ouarzazate, nel sud del Paese. Si tratta del più grande impianto fotovoltaico al mondo, in grado di immettere energia nella rete nazionale e soddisfare il fabbisogno di oltre un milione di persone. Parallelamente, il Paese sta investendo in progetti di produzione di energia da idrogeno, settore in cui intende assumere un ruolo sempre più centrale. In questo contesto si inserisce anche un’iniziativa di portata strategica, attualmente in fase avanzata: il grande gasdotto offshore che collegherà la Nigeria al Marocco, seguendo la costa atlantica fino allo Stretto di Gibilterra e proseguendo poi verso l‘Europa. Secondo il ministro marocchino per la Transizione energetica, Leila Benali, il progetto – noto come gasdotto Afrique-Atlantique – consentirà il trasporto di 15-30 miliardi di metri cubi di gas all’anno. L’infrastruttura attraverserà 13 Paesi dell’Africa occidentale e coprirà un tracciato di circa 5.600 km. L’obiettivo, nella visione strategica di Rabat, è duplice: ridurre la dipendenza energetica dall’estero e rendere il Marocco un hub energetico tra Africa ed Europa. Il progetto è considerato strategico anche per l’Unione europea, poiché contribuirebbe a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Tra le ipotesi in fase di studio vi è inoltre l’utilizzo del gasdotto per l’esportazione di idrogeno verde verso il mercato europeo.

Sul piano della sicurezza, le relazioni tra Marocco e Unione europea si sono consolidate negli anni, con un rafforzamento della cooperazione nel contrasto all’immigrazione irregolare e nel controllo delle frontiere. Nell’ambito del vicinato meridionale, il Marocco rappresenta per l’UE un partner chiave, con il quale è stato avviato un solido rapporto di collaborazione soprattutto in ambito migratorio. La cooperazione ha avuto inizio nel 2004 ed è stata potenziata nel 2013 con la firma del Partenariato per la mobilità, rilanciato con successo nel 2019. A ciò si affianca un dialogo regionale continuo che coinvolge anche l’Unione africana. Secondo i dati della Commissione europea, il Marocco riceve una quota significativa dei fondi destinati alla cooperazione in materia migratoria: tra il 2014 e il 2020, Bruxelles ha stanziato circa 1,5 miliardi di euro per la cooperazione bilaterale con il Regno, includendo anche l’Emergency Trust Fund for Africa (EUTF). Nel biennio 2021-2022, sono stati assegnati ulteriori 631 milioni di euro nell’ambito dello Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale. Il Marocco beneficia inoltre di finanziamenti attraverso altri strumenti dell’UE, come il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF). Questi accordi assumono un’importanza strategica per l’Unione europea, poiché contribuiscono da un lato alla gestione dei flussi migratori, e dall’altro rafforzano il ruolo geopolitico del Marocco, che si configura sempre più come attore chiave nella gestione delle frontiere meridionali dell’Europa.

Nell’ambito della sicurezza, il quadro normativo e le prospettive future trovano le loro radici nel Processo di Barcellona, noto anche come Partenariato euromediterraneo, che rappresenta la cornice strategica entro la quale l’Unione europea si muove nello sviluppo delle sue relazioni con i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. Avviato nel novembre 1995, il Processo di Barcellona ha dato origine, tra gli altri, all’Accordo di associazione euromediterraneo tra l’Unione europea e il Marocco. Gli accordi sottoscritti hanno una rilevante portata politica, economica, sociale e culturale, mentre l’approccio incentrato sulla sicurezza si è sviluppato in una fase successiva. Nel 2008, le relazioni bilaterali tra l’UE e i Paesi del Mediterraneo meridionale hanno registrato un’accelerazione, soprattutto nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC). Un documento congiunto sullo stato di avanzamento delle relazioni bilaterali evidenziava il sostegno del Marocco alle dichiarazioni PESC e la sua disponibilità a partecipare, attraverso accordi quadro, alla gestione di crisi civili e militari insieme all’UE, all’interno di un contesto di cooperazione in materia di sicurezza e scambio di informazioni. Il documento faceva inoltre riferimento alla collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, al controllo delle frontiere e alla partecipazione del Marocco a organismi europei come Europol. Negli ultimi anni, la cooperazione in materia di sicurezza si è ulteriormente intensificata, in particolare nella lotta al terrorismo, soprattutto in seguito alla serie di attentati che hanno colpito l’Europa.

Le relazioni tra il Marocco e l’Unione europea sono dunque incentrate principalmente sull’ambito economico e commerciale, come dimostrano i numerosi partenariati che hanno istituzionalizzato questo rapporto portando benefici a entrambe le parti. Rabat ha tratto vantaggio da questa relazione privilegiata con l’Europa, incrementando le esportazioni, riducendo le barriere doganali e attirando importanti investimenti esteri, mentre l’Unione ha rafforzato la propria capacità di penetrazione nei mercati nordafricani e ha potenziato le sue capacità di controllo delle frontiere meridionali. Un elemento determinante alla base di questa collaborazione è la stabilità politica del Marocco. in un contesto segnato da significative turbolenze, l’UE considera Rabat un partner affidabile nella regione MENA (Middle East and North Africa), capace di conservare gli equilibri interni e avviare un percorso di sviluppo sostenuto. La monarchia alawide, la seconda più antica al mondo dopo quella giapponese, guidata dal re Mohammed VI, gode di un’ampia legittimità sia politica che religiosa. Le proteste legate alle Primavere arabe hanno avuto un impatto limitato nel Paese e hanno condotto a una revisione costituzionale che ha aperto spazi per una maggiore partecipazione politica e per un processo di riforma graduale. Oggi, in un contesto globale caratterizzato da incertezza geopolitica ed economica, il Marocco si proietta come un attore dinamico con una politica estera sempre più autonoma, rivolta sia verso l’Africa che verso l’Europa e, più in generale, verso l’Occidente. Il Regno ambisce a rafforzare il proprio peso internazionale perseguendo i suoi interessi strategici, primo fra tutti il riconoscimento definitivo della sua sovranità sul Sahara Occidentale.

Dall’altro lato, l’Unione europea ha costruito con Rabat una relazione solida e duratura che va ben oltre l’ambito economico, estendendosi alla cooperazione in materia di sicurezza e alla gestione dei flussi migratori. La posizione geografica del Marocco, la sua stabilità interna e la rete di relazioni che ha sviluppato con i Paesi africani lo rendono un partner prezioso per Bruxelles, sia in termini di sicurezza regionale che di controllo dell’immigrazione. Al tempo stesso, Rabat non può prescindere dal mercato europeo e dai capitali provenienti dall’UE per sostenere la propria crescita economica e lo sviluppo sociale. Entrambe le parti sembrano perfettamente consapevoli della natura interdipendente di questa relazione, che continua a rafforzarsi su basi pragmatiche e strategiche.

Mohamed El Khaddar