“Tutte le storie di successo iniziano con una visione. E le visioni di successo si basano su pilastri solidi”. Le parole con cui Mohammed bin Salman (MbS), allora presidente del Consiglio per gli affari economici e dello sviluppo dell’Arabia Saudita, inaugurò nel 2016 l’imponente piano di riforme denominato Saudi Vision 2030, lasciavano presagire le sue ambizioni. Le colonne portanti di cui parlava MbS, nel frattempo diventato principe ereditario e primo ministro, sono tre: società, economia e nazione, da modernizzare seguendo un progetto articolato in 96 obiettivi specifici da raggiungere entro 14 anni. All’epoca, il leader saudita motivava la necessità di far fronte alle numerose sfide interne e internazionali, per non rischiare di corrodere il ruolo di Riad come attore primario nel contesto locale e globale, a partire dal mercato energetico. Nella presentazione della Vision, MbS non nascondeva di essere mosso dalla volontà di “rafforzare e diversificare le capacità dell’economia”. L’imporsi della transizione ecologica e dei nuovi standard internazionali sul piano della tutela dell’ambiente spingevano i regnanti a ripensare il modello economico nazionale, fondato sull’esportazione di risorse fossili. Così, Riad ha cominciato a puntare su altri settori, in primis quello turistico, sia attraverso la semplificazione delle procedure per ottenere il visto, sia costruendo gigantesche strutture volte ad attrarre visitatori da tutto il mondo.

Ma oltre a quello energetico, anche altri input esterni costringevano il governo a immaginare un cambiamento radicale del paese: le Primavere arabe del 2011 avevano portato alla ribalta le esigenze dei giovani, che in Arabia Saudita rappresentano il 63% della popolazione e che dunque non potevano rimanere inascoltati; la guerra in Yemen già rappresentava una spina nel fianco per il paese; il conflitto israelo-palestinese era una polveriera pronta a esplodere in qualsiasi momento; la minaccia del terrorismo del sedicente Stato islamico preoccupava la regione e il mondo intero; la competizione con l’Iran imponeva l’assunzione di determinate scelte sul fronte della politica estera. Sulla scena internazionale poi, l’Arabia Saudita già pagava il prezzo della sua reputazione di Stato ricchissimo e autoritario, dove i diritti fondamentali vengono violati sistematicamente. Riad doveva dunque ‘ripulire’ la sua immagine attraverso un oculato uso del soft power, per esempio promuovendo politiche a favore dell’emancipazione delle donne o per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Dal momento del lancio del progetto, nuove sfide su scala regionale e globale hanno ulteriormente messo alla prova il governo saudita: la crisi con il Qatar che ha diviso il Consiglio di cooperazione del Golfo, la pandemia da Covid-19, il logoramento delle relazioni con gli Stati Uniti guidati da Joe Biden, il conflitto in Ucraina e le sue conseguenze sui mercati energetici, la nuova guerra tra Israele e Hamas.

A sei anni dalla scadenza prefissata, e alla luce di questi nuovi impedimenti, è lecito domandarsi se Riad riuscirà a raggiungere i suoi traguardi oppure no, e quali sono i settori in cui sta riscontrando maggiori difficoltà. Per farlo, saranno presi in considerazione alcuni dei 96 obiettivi strategici della Vision, così da tracciare linee di tendenza generali per ciascun ambito.

Gli obiettivi economici

I tre binari lungo i quali si articola il piano di riforma – economia, società e politica – scorrono in parallelo. Eppure, l’Arabia Saudita viaggia a velocità diverse su questi tracciati. Tra i principali obiettivi economici compaiono la riduzione della disoccupazione, il coinvolgimento delle donne nel sistema economico nazionale e, come detto, l’incremento di introiti derivanti da settori non legati alle risorse fossili.

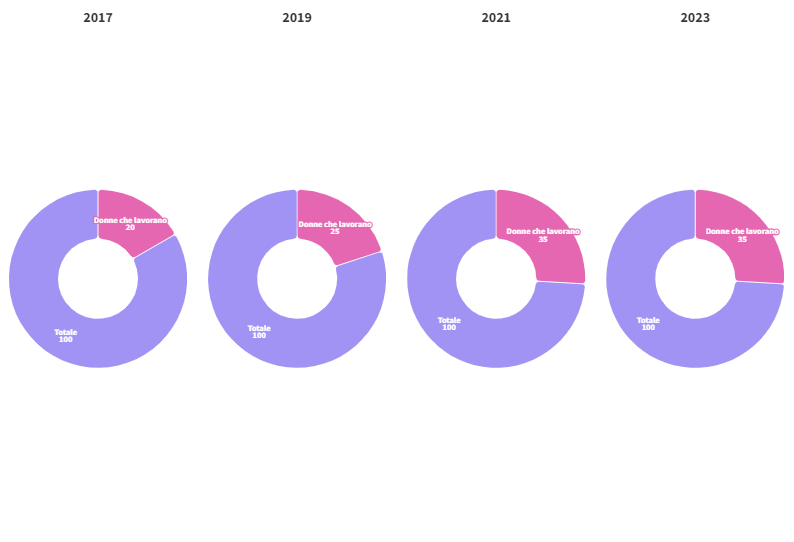

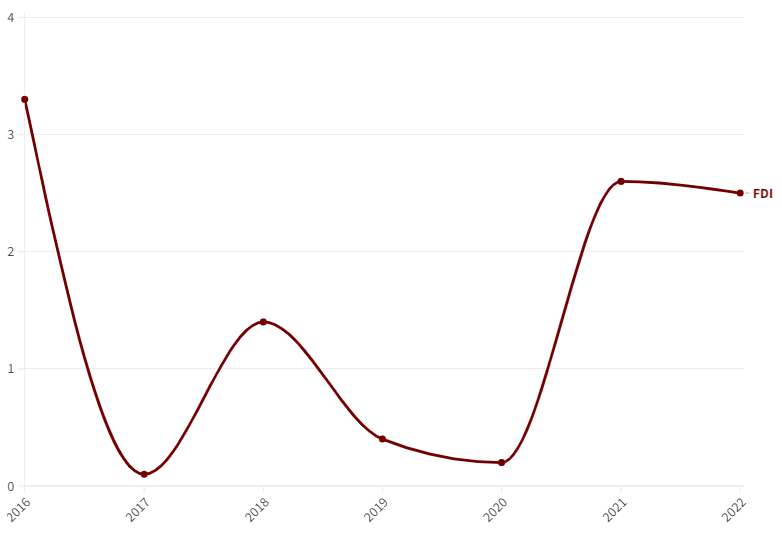

Nello specifico, tra i target della Vision2030 figurano l’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro dal 22% al 30%; raggiungere la top 10 dell’Indice di competitività globale del World Economic Forum (Wef); rientrare tra le prime 15 economie al mondo; aumentare gli investimenti diretti esteri dal 3,8% al 5,7% del Pil; portare le esportazioni non petrolifere dal 16% al 50%.

Per quanto riguarda l’occupazione delle donne, l’obiettivo è stato non solo raggiunto, ma anche superato: secondo i dati dell’Organizzazione internazionale del lavoro rielaborati dalla Banca mondiale, le donne saudite con un impiego sarebbero infatti oltre il 35%. Sul fronte della competitività, il Wef ha elaborato un nuovo indice che aggiorna e sostituisce quello precedente, e nell’ultima graduatoria l’Arabia Saudita occupava il 42esimo posto; tuttavia, se si guarda al World Competitive Index redatto dall’International Institute for Management Development (Imd), nel 2023 il Regno ha conquistato la 13esima posizione in classifica, un risultato importante rispetto all’anno precedente quando era 24esimo. Per quanto riguarda invece il Pil, Riad sarebbe al 19esimo posto della classifica mondiale, secondo le stime del Fondo monetario internazionale relative al 2024.

Risultati relativamente positivi, che si scontrano però con quelli legati alla capacità di attrarre investimenti diretti esteri (Ide), da cui effettivamente dipendono le ambizioni saudite: nonostante la ripresa successiva al periodo della pandemia, il livello di Ide si è infatti fermato, nel 2022, al 2,5% del Pil, dato persino più basso rispetto a quello del 2016.

Fonte: Fmi

Anche il tentativo di ridurre la dipendenza dal petrolio procede a rilento. Le risorse fossili rimangono infatti la colonna portante dell’economia saudita, anzi le esportazioni di petrolio sono addirittura aumentate negli ultimi anni.

Gli obiettivi sociali

Migliorare i servizi, le infrastrutture e le attrazioni presenti nel paese al fine di stimolare il settore turistico: gli obiettivi sociali sono indissolubilmente legati a quelli economici. Un target significativo era quello di più che raddoppiare i siti registrati come patrimonio dell’umanità Unesco: da quattro che erano nel 2016, essi sono diventati otto, mentre sono 14 quelli candidati a entrare nell’elenco.

Altri propositi sono più complessi, come quello che prevede di portare la percentuale di individui che praticano attività fisica almeno una volta alla settimana dal 13% al 40% o di alzare l’aspettativa di vita da 74 a 80 anni. Per quanto riguarda il primo obiettivo, nel 2021 il 48,2% della popolazione praticava attività fisica per almeno 30 minuti alla settimana, con un aumento di 3,2 punti percentuali rispetto al 2019. Chi pratica invece almeno 150 minuti di attività – la durata raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità – è il 29,7%, con un aumento di 9,7 punti rispetto al 2019. L’aspettativa di vita nel 2024 ha raggiunto i 75,8 anni, in crescita costante ma molto probabilmente non sufficiente per arrivare a 80 entro il 2030.

Gli obiettivi governativi

Il governo saudita prometteva infine di rinnovarsi, per raggiungere gli standard internazionali di efficienza: “Zero tolleranza verso qualsiasi forma di corruzione, (…) trasparenza, (…) comunicazione tra le diverse agenzie governative e con i cittadini” sono i tre cardini del nuovo approccio. Tra gli obiettivi delineati in questo settore c’è quello di aumentare le entrate statali non petrolifere da 163 miliardi di rial sauditi (circa 40 miliardi di euro) a 1.000 miliardi. Secondo Saudi Economy Watch, nel 2022 le entrate sono state di 411 miliardi. Inoltre, otto anni fa Riad si proponeva di migliorare la propria posizione nel Government Effectiveness Index della Banca mondiale dall’80esima alla 20esima: nel 2022, il Regno occupava però solo il 52esimo posto in graduatoria.

La Visione saudita, un lungo cammino

Nel testo della Saudi Vision compare più volte il termine ‘viaggio’, quello che Riad vuole portare a termine entro sei anni. Un cammino certamente ancora lungo. Sebbene il paese abbia fatto molti progressi, sono ancora numerose le difficoltà che è chiamato ad affrontare. Il Regno può infatti vantare importanti successi sul piano sociale e culturale, tra cui il miglioramento dello stile di vita dei cittadini o i progressi, per quanto ancora limitati, nel percorso di emancipazione delle donne; tuttavia a livello economico i risultati sembrano meno concreti. Se infatti da una parte gli introiti derivanti da settori non legati all’industria petrolifera sono in continua crescita, dall’altra il traguardo di diversificare l’economia in un arco di tempo così ristretto sulla base degli ambiziosi obiettivi della Vision sembra fuori dalla portata del governo. Peraltro, l’aumento del prezzo del petrolio seguito al conflitto in Ucraina ha avvantaggiato l’Arabia Saudita, che ha cavalcato la crisi per aumentare le entrate dalle esportazioni di risorse fossili e alimentato così quel circolo vizioso da cui vorrebbe invece uscire.

Anche altri target economici sembrano lontani dall’essere raggiunti, tra cui quello di aumentare il contributo del settore privato al Pil dal 40 al 65%, o quelli legati ai tassi di occupazione, il cui perseguimento è stato reso più difficile dalla pandemia e dal periodo che ne è seguito. Un altro fattore determinante in questo contesto è rappresentato dall’occupazione di stranieri a basso costo: nel Paese gli immigrati rappresentano il 42% della popolazione totale, e spesso sono impiegati nei lavori più umili. Un esempio di come il loro ruolo incida sui piani del governo è il fatto che essi occupano l’85% dei posti di lavoro nell’edilizia, il settore che più di tutti ha visto un incremento dell’offerta di posizioni lavorative proprio grazie ai progetti della Saudi Vision. L’altra grande questione riguarda gli scarsi investimenti dall’estero, il vero nodo che Riad deve sciogliere. Un rompicapo: la fiducia degli investitori si basa sulle buone performance economiche, che a loro volta dipendono dai fondi esteri.

A completare il quadro, poi, concorre un ulteriore elemento, ossia la tendenza dei funzionari sauditi ad ‘alterare’ i dati in base alla convenienza. Nel caso degli Ide, entro il 2020 l’Arabia contava di attirare 10 miliardi di dollari di afflussi annuali, ma è riuscita a raccogliere poco più della metà di quanto sperato. Invece di occuparsi delle possibili soluzioni per raggiungere l’obiettivo prefissato, MbS ha tuttavia rilanciato, promettendo che entro la fine del decennio il Regno riuscirà a ottenere 100 miliardi di dollari in Ide. Questo modus operandi, incoerente rispetto agli indicatori economici, preoccupa ancora di più gli investitori, che ripongono poca fiducia in un’amministrazione che opera in questa maniera. E d’altra parte è possibile che il governo, in linea con questo approccio, nei prossimi anni reagirà ai fallimenti introducendo nuovi metodi di misurazione per diluire i risultati insoddisfacenti, oppure semplicemente ridimensionerà alcuni dei target fissati nella Vision.

Quest’ultima strada è quella scelta per Neom, la gigantesca città in costruzione nel nord del Paese, nella provincia di Tabuk. Il caso che più di tutti rappresenta le difficoltà della dinastia degli Al-Saud, che ha puntato anche su progetti faraonici per rilanciare la reputazione del Regno e stimolare il turismo. Nei piani iniziali Neom doveva essere un complesso di oltre 26mila chilometri quadrati, attraversati dalla ormai famosa The Line, una città lineare attraverso il deserto, lunga 170 chilometri e larga 200 metri, che avrebbe ospitato un milione e mezzo di abitanti entro il 2030. Una smart city totalmente alimentata da energia rinnovabile, priva di auto convenzionali, con tutti i servizi di base a una distanza massima di cinque minuti a piedi.

Chi in passato ha definito il progetto ‘utopico’ aveva previsto quanto in effetti sta accadendo: a partire da aprile 2024 le ambizioni di Neom sembrano sfumare, mentre a concretizzarsi sarebbero gli incubi di MbS. Secondo Bloomberg, i funzionari sauditi hanno infatti rivisto al ribasso i loro obiettivi, aspettandosi ora di riuscire a completare entro sei anni solo 2,4 chilometri del progetto, che ospiterebbe così meno di 300mila residenti. Le difficoltà sarebbero legate sia alla costruzione materiale di un complesso di tale portata, sia all’incapacità, di nuovo, di attrarre gli investitori stranieri sperati. Inoltre, il Public Investment Fund – il fondo sovrano istituito nel 1971 per investire gli avanzi di denaro pubblico accumulato con l’industria petrolifera – ha sollevato diversi dubbi sulla fattibilità di The Line. Il Pif ha chiesto quindi un ridimensionamento del costo originario, che ammontava complessivamente a 320 miliardi di dollari. Così, gli scricchiolii del cantiere di Neom rimbombano nel resto del paese, dove per simili ragioni anche altri progetti targati MbS potrebbero non vedere la luce nei tempi sperati.

Veronica Stigliani