Negli ultimi decenni, di fronte alla crisi del proprio modello energetico fortemente dipendente dagli idrocarburi, la Tunisia ha avviato un ampio processo di riforma delle sue politiche di settore. In questo contesto, le fonti rinnovabili sono emerse come strumento strategico non solo per garantire la sicurezza energetica e la sostenibilità ambientale, ma anche come potenziale fonte di sostegno economico. L’Unione europea, per la sua vicinanza geografica e per i suoi impegni nella decarbonizzazione, è un mercato a cui Tunisi guarda con crescente interesse per esportare energia verde; al tempo stesso però, affinché gli interessi economici non prevalgano sulla sicurezza energetica nazionale, sarà necessario che il mercato tunisino si orienti verso una transizione sostenibile, in grado di rispondere tanto all’aumento dei consumi quanto all’emergenza climatica.

Il mix energetico tunisino e i primi passi della transizione energetica

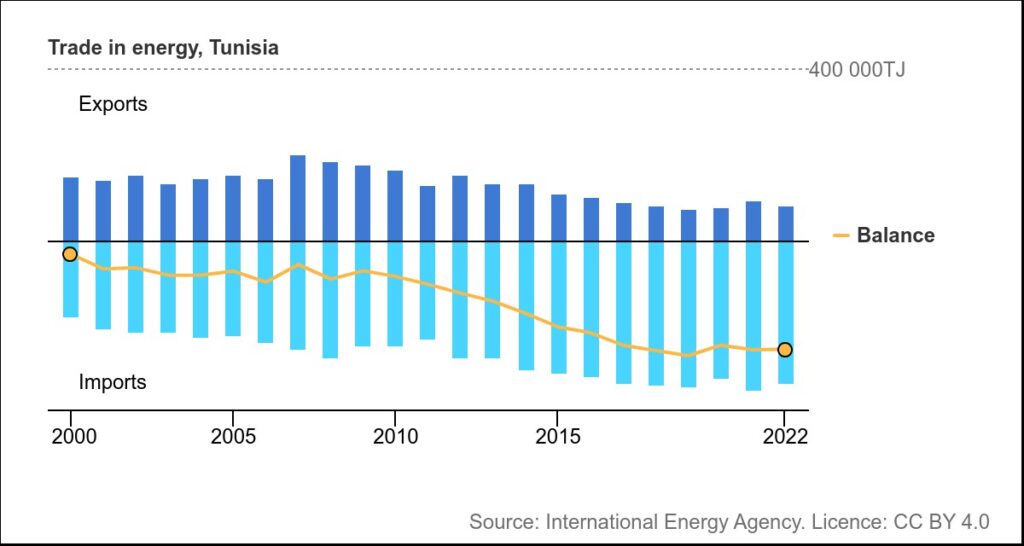

Dai primi anni Duemila, la Tunisia si trova ad affrontare una crescente crisi energetica ed economica, determinata da molteplici fattori interconnessi. In primo luogo, il Paese ha registrato un costante aumento della domanda di energia (circa il 5% annuo) a causa dell’aumento della popolazione e dell’incremento dei consumi, in un contesto in cui la crescita economica è invece rimasta minima (0,4% nel 2023). Contemporaneamente, le riserve nazionali di petrolio e gas sono andate progressivamente esaurendosi, riducendo significativamente la capacità interna di soddisfare gli incrementi di domanda. Questa situazione ha reso la Tunisia sempre più dipendente dalle importazioni di gas naturale, aumentando la sua vulnerabilità alla volatilità dei prezzi sui mercati internazionali delle materie prime. Inoltre, la carenza strutturale di valuta estera ha ulteriormente complicato le capacità tunisine di approvvigionamento, contribuendo ad aggravare la crisi energetica.

Oltre alle criticità strutturali del settore, l’attuazione delle riforme necessarie è stata fortemente rallentata da fattori come l’instabilità politica, dagli effetti economici della pandemia di Covid-19 (2021) e dalle ricadute della guerra russo-ucraina (2022).

Seppur in passato la Tunisia fosse un’esportatrice netta di petrolio e gas, oggi è fortemente dipendente dalle importazioni, principalmente dall’Algeria, per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. Nel 2022, circa il 90% dell’energia consumata nel Paese derivava da fonti fossili, l’8,9% da biocarburanti e solo l’1,1% da fonti rinnovabili. La produzione di elettricità riflette ulteriormente la forte dipendenza del mix energetico nazionale dagli idrocarburi: circa il 97% dell’elettricità tunisina è generato da combustibili fossili, in particolare dal gas naturale.

Per ridurre la dipendenza energetica dall’estero, mitigare l’impatto ambientale e rafforzare la resilienza economica del Paese nel lungo periodo, la Tunisia ha deciso di diversificare il mix energetico nazionale, puntando sull’implementazione di progetti legati alle energie rinnovabili, in particolare solare ed eolico. Le prospettive di sviluppo di questo settore sono notevoli: secondo stime della Banca mondiale, infatti, il potenziale complessivo di produzione di energia rinnovabile potrebbe raggiungere i 320 gigawatt (GW), grazie all’alto irraggiamento solare e ai venti costanti che soffiano sul Paese.

I primi tentativi di integrare le energie rinnovabili nel mix energetico nazionale risalgono ai primi anni Duemila. Nel 2004 è stata approvata una legge sull’efficienza energetica, che ha segnato l’inizio di un impegno istituzionale verso un uso più razionale e sostenibile delle risorse energetiche. A questa legge ha fatto seguito l’istituzione di un Fondo nazionale per la gestione dell’energia, supportato anche da partner internazionali. Il percorso si è ulteriormente consolidato con l’elaborazione del Piano solare tunisino, concepito nel 2009 e avviato ufficialmente nel 2013, con l’obiettivo di raggiungere il 30% di energia rinnovabile nella produzione energetica nazionale entro il 2030. Sebbene il nome suggerisca un focus esclusivo sull’energia solare, il piano aveva in realtà ambizioni ben più importanti, puntando alla promozione dello sviluppo di altre fonti rinnovabili come l’energia eolica, alla cogenerazione e alla valorizzazione delle biomasse.

Un’altra tappa cruciale è stata l’approvazione della legge n. 2015-12, che promuove le energie rinnovabili sia per soddisfare le esigenze di consumo locale che per l’esportazione. Questa normativa ha introdotto un cambio di paradigma nel settore, incentivando tanto l’iniziativa privata quanto quella pubblica e aprendo il mercato dell’energia a nuovi attori, tra cui produttori indipendenti, comunità locali e imprese. Questi interventi hanno posto le basi per una trasformazione strutturale del sistema energetico tunisino, rendendo il Paese un esempio significativo nella regione per il suo impegno verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

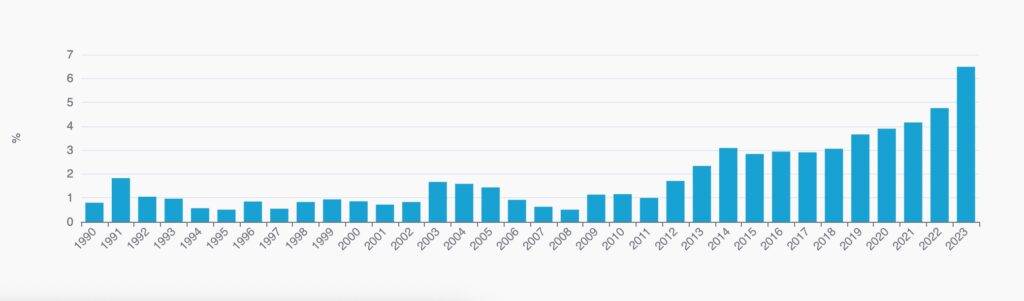

Il bilancio appare tuttavia in chiaroscuro: nonostante nel 2022 Tunisi abbia aggiornato i propri obiettivi di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, puntando al target del 35% entro il 2030, i progressi conseguiti sono stati piuttosto limitati. Nel 2015 la quota di energia verde era pari solo al 3%, nel 2020 era salita al 5% e nel 2023 aveva raggiunto il 6% (di cui il 4,9% solare, l’1,5% eolico e meno dell’1% idroelettrico).

Per accelerare la transizione energetica, nel dicembre 2024 sono state approvate due gare d’appalto per concessioni finalizzate all’installazione di 1.700 MW di capacità rinnovabile entro il 2027. In particolare, i bandi prevedono lo sviluppo di 800 MW di energia solare e 600 MW di energia eolica in siti proposti dagli investitori, oltre a 300 MW di solare in siti identificati dallo Stato nelle regioni meridionali del Paese. Senza entrare nei dettagli di ciascun progetto approvato, è interessante sottolineare come la Tunisia, attraverso queste iniziative, abbia chiaramente mostrato la volontà di compiere progressi significativi nello sviluppo delle energie rinnovabili, attraendo investitori stranieri e capitali privati con l’intento di rafforzare la propria posizione nel settore. Tale approccio non è del tutto nuovo: già nel 2019, una prima gara diede infatti il via a cinque progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, coinvolgendo importanti aziende internazionali come la francese Qair International SAS, la norvegese Scatec e la giapponese Aeolus. In generale, si può osservare come ad oggi operino in Tunisia veri e propri colossi del settore delle rinnovabili, come la statunitense General Electric, la saudita ACWA Power, l’emiratina AMEA Power e la cinese TBEA. A sostegno del percorso intrapreso e a riprova della serietà degli impegni assunti, diverse istituzioni e organizzazioni internazionali – tra cui la Banca mondiale, la Banca africana di sviluppo e l’Unione europea (UE) – hanno promosso partenariati pubblico-privati per accelerare la transizione energetica tunisina.

In virtù della vicinanza geografica e dei suoi obiettivi di decarbonizzazione, è l’Unione europea ad aver instaurato la collaborazione più solida con la Tunisia. La firma nel 2023 del Comprehensive Partnership Package ha rappresentato in questa cornice un momento di particolare rilevanza, perché ha segnalato la chiara ambizione di rafforzare i legami tra le parti individuando nella promozione della transizione verde uno dei cinque pilastri a fondamento del partenariato. Il memorandum prevede infatti il sostegno dell’Unione europea al Paese maghrebino nella riduzione dei costi energetici, nella creazione delle basi per il commercio di energie rinnovabili e nell’integrazione con il mercato europeo.

Anche i singoli Stati membri dell’UE hanno manifestato un crescente interesse verso il settore energetico tunisino, sia attraverso investimenti diretti che tramite progetti di cooperazione tecnica e finanziaria. La Francia, storicamente il primo partner economico della Tunisia, ha consolidato la propria presenza nel Paese nordafricano attraverso importanti attori del settore energetico come Perenco e TotalEnergies, protagonisti nello sviluppo di progetti legati al gas naturale e all’idrogeno verde. La Germania si distingue invece come leader nella cooperazione per una transizione energetica sostenibile, supportando Tunisi con programmi bilaterali attuati dall’Agenzia tedesca per la cooperazione allo sviluppo (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) e finanziamenti erogati dalla Banca di sviluppo (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW). L’Italia conserva infine un rapporto strategico con la Tunisia in virtù dell’esistenza di legami storici e per ragioni di prossimità geografica, che hanno portato aziende come ENI e Ansaldo Energia a essere coinvolte nella produzione di energia rinnovabile e nella costruzione di nuove interconnessioni energetiche.

L’esportazione verso l’Europa

La posizione geografica della Tunisia ha storicamente favorito lo sviluppo di interconnessioni energetiche tra le due sponde del Mediterraneo. La costruzione a partire dagli anni Settanta del gasdotto Transmed – che passando attraverso il territorio tunisino trasporta il gas naturale dall’Algeria all’Italia – ha rappresentato un esempio significativo di come tali reti abbiano preso a svilupparsi nel corso del tempo.

Per quanto riguarda le interconnessioni elettriche, la rete tunisina è al momento integrata con quelle dell’Algeria e della Libia, con la previsione di un ulteriore rafforzamento di tale network attraverso l’installazione di due nuove linee da 400 KW verso entrambi i Paesi. È però nei rapporti con l’Europa che si gioca la vera partita: per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e centrare il target di un’economia a emissioni zero entro il 2050, l’UE sta infatti puntando con decisione sul settore delle rinnovabili, come dimostrano una serie di iniziative di enorme portata quali il Green Deal, che mira a ridurre le emissioni di carbonio, il REPowerEU, che punta a rafforzare la sicurezza energetica, e il Global Gateway, che intende stimolare lo sviluppo di infrastrutture energetiche tra l’Europa e i Paesi in via di sviluppo con un focus particolare sul continente africano. È in questo contesto che l’Europa sta promuovendo nuovi progetti energetici con Tunisi, tra cui due interconnessioni elettriche in corrente continua ad alta tensione (Hvdc) tra Tunisia e Italia: ElMed e TuNur.

Oltre che all’esportazione di energia dalla Tunisia verso l’Europa, entrambi i progetti puntano a rafforzare la sicurezza energetica tunisina attraverso la produzione di energia solare ed eolica sul territorio. Il progetto ElMed prevede la costruzione entro il 2030 di un impianto per le rinnovabili con una capacità fino a 4,8 GW, per poi esportare l’energia prodotta tramite un HVDC da 600 MW che collegherà la città tunisina di Capo Bon a quella italiana di Partanna. Il progetto è considerato particolarmente strategico sia dall’UE che dall’Italia, che lo stanno finanziando: l’Unione europea attraverso il Global Gateway; l’Italia tramite il Piano Mattei per l’Africa. Il progetto TuNur prevede invece la realizzazione di una linea HVDC da 2.000 MW, concepita per trasportare energia rinnovabile a basso costo dall’impianto ibrido (che integrerà tecnologie solari ed eoliche con sistemi di accumulo energetico) situato nel sud della Tunisia fino alla rete elettrica italiana.

Esiste inoltre un ulteriore progetto già approvato e utile a incrementare le esportazioni di energia rinnovabile dalla Tunisia verso l’Europa: il SouthH2 Corridor, che a differenza dei progetti finora presentati non sarà destinato al trasporto di elettricità, ma di idrogeno verde. Nel gennaio 2025 è stata firmata una dichiarazione congiunta tra Tunisia, Germania, Italia, Austria e Algeria per lo sviluppo di impianti di produzione di idrogeno e la realizzazione di un idrogenodotto di 3.300 km, che collegherà il Nordafrica ai principali hub energetici europei.

Lo sfruttamento (produzione e trasporto) dell’idrogeno è una tecnologia emergente al centro delle strategie energetiche globali. In Tunisia l’interesse per l’idrogeno verde è emerso solo di recente, spinto dal nuovo contesto internazionale e dalle ambizioni europee sul fronte ambientale: non sorprende dunque che la Strategia nazionale per l’idrogeno verde del Paese maghrebino sia stata redatta dal competente ministero dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia (MoIME) in collaborazione con l’agenzia tedesca GIZ. Il piano prevede la produzione di circa 8,3 milioni di tonnellate di idrogeno verde entro il 2050, di cui oltre il 70% sarà destinato all’esportazione.

Conclusioni

Grazie alla combinazione di risorse naturali favorevoli, alla posizione geografica strategica e a una ferma volontà politica, la Tunisia si sta proponendo convintamente come uno dei futuri hub della regione mediterranea nel campo delle rinnovabili, con la prospettiva di contribuire in misura rilevante alla lotta contro il cambiamento climatico.

Le implicazioni di questa strategia sono molteplici. Sul piano economico, le energie rinnovabili possono generare nuove opportunità industriali, attrarre investimenti esteri e creare occupazione qualificata. Sul piano ambientale, il Paese nordafricano ha l’opportunità di contribuire attivamente alla decarbonizzazione sia a livello nazionale che globale, promuovendo un modello di crescita sostenibile. Questo è particolarmente rilevante se si considera che il Mediterraneo è uno degli hotspot climatici più sensibili al mondo, con una temperatura che aumenta del 20% più rapidamente rispetto alla media globale. Infine, sotto il profilo geopolitico, la transizione energetica offre alla Tunisia l’occasione di rafforzare il proprio ruolo come partner strategico dell’Unione europea, consolidando legami di cooperazione basati su interessi comuni e sicurezza energetica condivisa.

Tuttavia, il settore energetico tunisino deve superare una serie di criticità strutturali. La rete elettrica nazionale è attualmente inadeguata per sostenere l’espansione delle rinnovabili, e pertanto servono ingenti investimenti per potenziarla, migliorarne la flessibilità e introdurre sistemi di stoccaggio. Fino ad oggi, tali investimenti sono stati coperti principalmente da prestiti privati, generando un debito che perpetua la dipendenza finanziaria esterna e ostacola uno sviluppo energetico sostenibile. Senza riforme urgenti nella governance del settore, la transizione energetica tunisina rischia di rafforzare le dipendenze che intende superare, trasformando il Paese in un semplice corridoio per l’esportazione di energia mentre la popolazione continua a patire rincari e scarsità di risorse.

Questi problemi diventano ancora più rilevanti considerando la crescente competizione geopolitica tra Cina e Occidente per il controllo delle rotte energetiche e delle risorse strategiche nel Mediterraneo. Tale rivalità potrebbe compromettere uno sviluppo energetico sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale.

Nonostante l’Unione europea rimanga uno dei principali partner finanziari della Tunisia, la Cina ha progressivamente rafforzato la sua presenza nel Paese maghrebino, approfittando delle tensioni sorte tra l’attuale governo tunisino e i partner occidentali a seguito di quello che è stato considerato il colpo di Stato “bianco” del presidente Saïed nel 2021. L’avvicinamento tra Tunisi e Pechino si è concretizzato con la firma, il 31 maggio 2024, di un accordo di Partenariato strategico durante la visita ufficiale di Saïed in Cina, ed è stato rafforzato dalla successiva visita del ministro cinese Li Shulei in Tunisia il 15 maggio 2025. In quest’occasione, Pechino ha confermato il proprio impegno nello sviluppo di importanti progetti infrastrutturali, come la centrale solare da 100 MW a Kairouan e il ponte di Bizerte, nonché in settori cruciali come sanità, trasporti, ricerca e tecnologia. Con questi incontri, la Tunisia ha ulteriormente consolidato la propria integrazione nella Belt and Road Initiative, manifestando una comunione di intenti con la Cina che non lascia indifferente l’Occidente.

In questo contesto, l’Unione europea è dunque chiamata a giocare un ruolo più attivo, attraverso una diplomazia energetica mirata e programmatica, non solo per tutelare la propria influenza regionale, ma anche per promuovere uno sviluppo energetico equo e sostenibile. Di fronte alla crescente domanda energetica tunisina, alimentata dalla pressione demografica, una diplomazia europea più incisiva potrebbe incentivare una cooperazione regionale virtuosa, garantendo sicurezza energetica, stabilità economica e il rispetto degli obiettivi climatici comuni.

Laura Ponte