La decisione del 31 ottobre con cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha di fatto espresso il suo sostegno al piano marocchino per l’autonomia del Sahara Occidentale segna una svolta significativa in una delle dispute territoriali più lunghe e complesse del Nord Africa. Per oltre quattro decenni, la questione è stata al centro di un braccio di ferro diplomatico e ideologico tra il Marocco, che considera il territorio parte integrante del Regno, e il Fronte Polisario, sostenuto dall’Algeria, che rivendica il diritto all’autodeterminazione del popolo saharawi.

Il riconoscimento della solidità del piano di Rabat da parte dell’ONU non rappresenta soltanto un successo diplomatico per il Marocco, ma anche una ridefinizione del quadro internazionale su un dossier che è stato spesso riflesso delle tensioni regionali e delle rivalità intra-maghrebine. La decisione è arrivata in un momento in cui la stabilità del Nord Africa è sempre più legata alle dinamiche del Sahel, alla sicurezza energetica e alle nuove rotte economiche – fattori che rendono il Sahara Occidentale una pedina chiave nelle dinamiche geopolitiche tra le potenze regionali e globali.

Al contempo, la decisione assume un significato simbolico particolarmente forte, poiché coincide con il 50º anniversario della Marcia Verde del 1975, evento fondativo nella storia recente del Marocco. Pianificata da re Hassan II, la Marcia Verde vide la partecipazione pacifica di oltre 350.000 cittadini marocchini che avanzarono verso il confine meridionale e penetrarono nel territorio del Sahara Occidentale, all’epoca ancora una colonia spagnola. L’operazione ebbe un successo politico immediato, determinando l’avvio di negoziati multilaterali che portarono, il 14 novembre 1975, all’Accordo di Madrid tra Spagna, Marocco e Mauritania. L’intesa sancì il ritiro spagnolo – completato l’anno successivo – e la spartizione del Sahara Occidentale tra Rabat e Nouakchott. Da quel momento, il Fronte Polisario ha intrapreso una lotta armata contro il Marocco, fino al congelamento del conflitto nel 1991 con un’intesa per il cessate il fuoco. A vigilare sul rispetto dell’accordo fu chiamata un’apposita missione istituita dal Consiglio di sicurezza ONU, la MINURSO (Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara Occidental), che avrebbe dovuto inoltre supervisionare le procedure per lo svolgimento di un referendum sull’autodeterminazione dei Saharawi: da allora tuttavia, la consultazione referendaria non si è mai tenuta. Alla luce del documento approvato il 31 ottobre dall’organo delle Nazioni Unite, la prospettiva cambia: con il riconoscimento del piano marocchino come ‘base’ per il negoziato, l’ipotesi del referendum sembra destinata tramontare, mentre le trattative dovrebbero assumere nuove forme.

Il rinnovo della MINURSO

Il sostanziale supporto onusiano al piano marocchino è confluito nella risoluzione 2797 con cui il Consiglio di sicurezza ha disposto il rinnovo di un altro anno del mandato della MINURSO. La decisione assunta segna un passaggio delicato nella gestione del dossier, e va inquadrata in una cornice profondamente diversa da quella del 1991: in oltre tre decenni, la missione ha infatti cambiato obiettivi e natura, finendo per trasformarsi in un meccanismo di contenimento e osservazione sul territorio in cui opera. La proroga del mandato decretata a fine ottobre è tecnica nella forma, ma politica nella sostanza, perché dal linguaggio usato nel documento è emersa a tutti gli effetti una revisione delle priorità: il Consiglio di sicurezza non si è soffermato sulla possibile organizzazione del referendum, ma ha insistito sulla ricerca di una «soluzione politica realistica, pragmatica e duratura», spingendosi ad affermare che una «reale autonomia sotto la sovranità marocchina» risulterebbe una delle formule più concretamente praticabili. Dal punto di vista operativo, la MINURSO continua a rappresentare un elemento di stabilità minima in una regione fragile, garantendo la sorveglianza del cessate il fuoco e il monitoraggio delle attività di entrambe le parti. Tuttavia, le sue capacità restano limitate: la missione non dispone di un mandato per la tutela dei diritti umani né di strumenti di pressione politica effettivi, fattori che ne riducono l’impatto e alimentano le critiche nei suoi confronti, soprattutto da parte del Polisario e dei suoi sostenitori.

Il rinnovo è inoltre sopravvenuto in un momento in cui la dinamica diplomatica pende chiaramente a favore di Rabat. Il riconoscimento da parte delle Nazioni Unite della centralità del piano marocchino, unito al sostegno crescente di numerosi Stati, fa dunque della missione non più il preludio all’indizione e organizzazione referendum, ma piuttosto il garante di uno status quo controllato. La MINURSO diventa così una presenza simbolica ma strategica: evita che le tensioni deflagrino trasformandosi in conflitto aperto, e nel frattempo accompagna la progressiva normalizzazione internazionale della posizione marocchina sul Sahara Occidentale.

Il percorso strategico del Marocco

Negli ultimi vent’anni, il Marocco ha costruito una strategia diplomatica mirata a garantire il riconoscimento internazionale del proprio piano di autonomia. Con l’ascesa al trono nel 1999 di Mohammad VI, la politica estera del Regno ha adottato un nuovo paradigma, abbandonando la logica dell’isolamento per aprirsi al multilateralismo e al dialogo multivettoriale. Questo approccio, che ha permesso al Paese di ridefinire la propria immagine internazionale, si è sviluppato attorno a tre assi principali. In primo luogo, Rabat ha consolidato i suoi legami diplomatici e le relazioni economiche con l’intero occidente, dunque con gli Stati europei, l’Unione europea e gli Stati Uniti. La partnership strategica con Washington, oltre a essere fondamentale, ha un valore simbolico storico, poiché il Marocco fu il primo Paese a riconoscere l’indipendenza statunitense nel 1777. La seconda direttrice è stata quella continentale, con la manifestazione di una rinnovata attenzione verso l’Africa: tra il 2001 e il 2016, Mohammad VI ha infatti visitato circa 50 Paesi africani, ricucendo rapporti che si erano considerevolmente raffreddati a seguito della decisione del Regno di abbandonare nel 1984 l’Organizzazione dell’unità africana (OUA), in risposta all’ammissione nel consesso della Repubblica democratica araba dei Saharawi. Nel 2017, il processo di riavvicinamento è culminato nel rientro del Marocco nell’organizzazione, diventata nel frattempo Unione africana. Infine, attraverso visite bilaterali, lobbying multilaterale e una strategia comunicativa incisiva, la corona marocchina ha lavorato alla costruzione di un ampio consenso internazionale attorno al suo piano di autonomia, descrivendolo come opzione pragmatica e credibile per risolvere la disputa sullo status del territorio conteso.

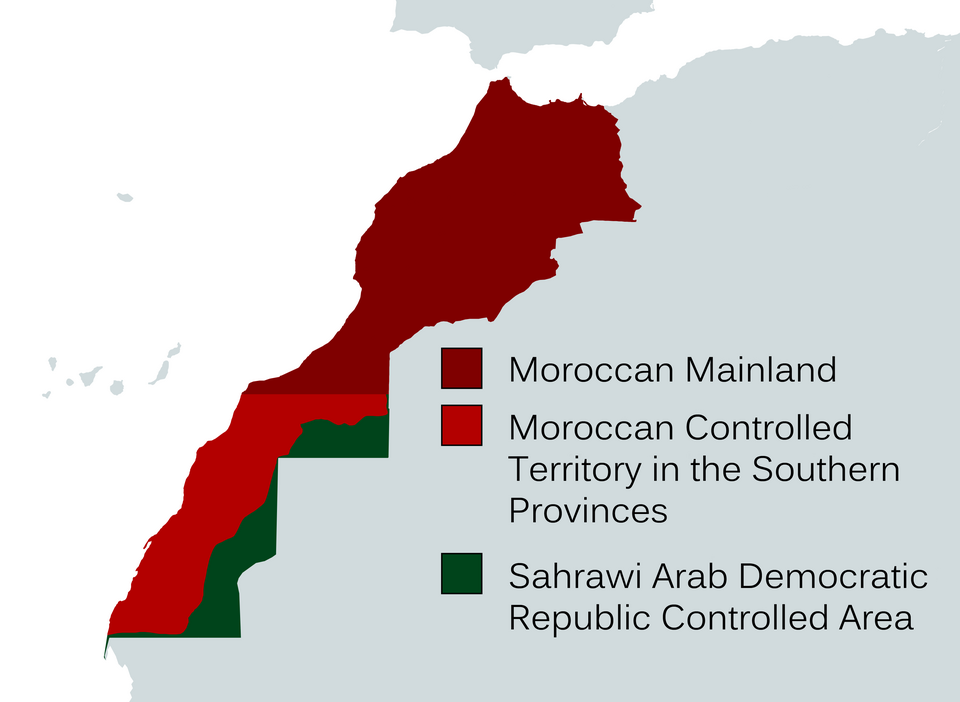

Presentato all’ONU l’11 aprile 2007, il piano marocchino prevede che il Sahara Occidentale diventi una regione autonoma con proprio parlamento e competenze legislative, mentre Rabat manterrebbe prerogative sovrane fondamentali: bandiera, moneta, relazioni internazionali, difesa e sicurezza. Secondo il governo del Regno, il piano punta a «creare le condizioni per un processo di dialogo e negoziazione che porti a una soluzione politica reciprocamente accettabile», una posizione che – in sostanza – il Consiglio di sicurezza ha fatto propria con la risoluzione del 31 ottobre. Sotto il profilo interno marocchino, non mancano tuttavia questioni complesse da affrontare: il trasferimento di competenze a un’eventuale, futura autorità locale saharawi rappresenterebbe infatti un precedente per altre regioni del Regno, rendendo con tutta probabilità necessaria una revisione della Costituzione. Tale tema, sebbene di rilevanza eminentemente giuridica, evidenzia comunque che la concreta attuazione del piano di autonomia necessiterebbe di una serie di misure correlate, compreso un plausibile ‘aggiornamento’ dell’architettura istituzionale e costituzionale del Marocco.

In un’intervista trasmessa dal canale nazionale 2M, il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei marocchini residenti all’estero Nasser Bourita ha ricostruito le varie tappe del percorso attraverso il quale Rabat è riuscita a raccogliere un consenso internazionale sempre più ampio attorno alla sua proposta per il Sahara Occidentale. Ricordando i successi diplomatici conseguiti nell’ultimo quinquennio – durante il quale il Regno ha visto convergere sul piano di autonomia Paesi come la Germania (2021), la Spagna (2021), la Francia (2024) e il Regno Unito (2025) – Bourita si è soffermato sulla risoluzione 2797, che ha ricevuto il voto favorevole di 11 Paesi e beneficiato dell’astensione di due membri titolari del diritto di veto, Cina e Russia. In merito alla posizione assunta da quest’ultima, il ministro ha evidenziato l’importanza delle interlocuzioni personali del re con le autorità di Mosca, richiamando inoltre il miglioramento delle relazioni russo-marocchine, il consolidamento della cooperazione economica tra i due Paesi e la posizione di sostanziale neutralità di Rabat sul dossier ucraino.

Gli orientamenti espressi dal Consiglio di sicurezza ONU sul piano di autonomia del Marocco non sono privi di conseguenze nel Maghreb e nel Sahel. La risoluzione 2797 finisce infatti per alimentare le ambizioni di Rabat, che punta al pieno riconoscimento del suo ruolo di hub economico, commerciale e politico in grado di collegare Europa e Africa subsahariana grazie a una rete infrastrutturale estesa. Negli ultimi dieci anni, le risorse che il Regno ha destinato verso questo obiettivo sono state massicce, soprattutto per quel che concerne le infrastrutture stradali: 900 milioni di euro sono infatti stati investiti lungo la direttrice nord-sud per finanziare la costruzione di circa 1.000 km di autostrade, da Tiznit a Guelmim (114 km), da Guelmim a Laayoune (436 km) e da Laayoune a Dakhla (500 km). Queste iniziative si inseriscono in una cornice più ampia che comprende tra le altre cose lo sviluppo di progetti come il Dakhla Atlantique, concepito per collegare il Sahara Occidentale ai porti di Tangeri Med e Nador West Med, al fine di creare uno snodo strategico per i traffici africani e transcontinentali verso Sudamerica e Africa subsahariana. Collocata in questo quadro, la posizione del Consiglio di sicurezza dà dunque ulteriore slancio alla proiezione geopolitica del Marocco, legittimando le sue aspirazioni regionali, mentre infligge un’indubbia sconfitta diplomatica all’Algeria, principale sostenitrice delle istanze di autodeterminazione dei Saharawi.

L’Algeria di fronte alla decisione ONU, tra continuità e vulnerabilità strategica

La questione dello status del Sahara Occidentale è da decenni una componente strutturale della politica estera di Algeri. Fin dagli anni Settanta, il sostegno al Fronte Polisario ha rappresentato per il Paese non solo un atto di solidarietà anticoloniale, ma anche uno strumento di contenimento dell’espansionismo marocchino e di affermazione del principio di autodeterminazione come fondamento normativo dell’ordine internazionale decolonizzato. L’Algeria, il cui mandato come membro non permanente del Consiglio di sicurezza terminerà a dicembre 2025, ha scelto di non prendere parte al voto sulla risoluzione 2797, perché – nelle parole del suo Rappresentante permanente presso l’ONU Amar Ben Jamaa – «il documento non riflette fedelmente la dottrina delle Nazioni Unite sulla decolonizzazione». Al netto della rivendicazione di una coerenza di fondo nelle sue posizioni, la diplomazia algerina è ora chiamata a fare i conti con una situazione particolarmente complessa, nella consapevolezza che le conseguenze avverse potrebbero avere impatti significativi ben al di là della fascia sahariana: la decisione assunta dal Consiglio di sicurezza non mette infatti soltanto in discussione la capacità di Algeri di influenzare le dinamiche geopolitiche regionali, ma interroga sulla reale efficacia della sua azione come ‘difensore’ del diritto internazionale e delle cause pro-decolonizzazione.

Attraverso l’utilizzo delle leve a sua disposizione, Rabat è dunque riuscita a far convergere sul suo piano di autonomia gli Stati Uniti, diversi Paesi europei e le monarchie del Golfo, mentre l’Algeria non è stata in grado di fare altrettanto, pur disponendo di argomenti validi e di non irrilevanti strumenti di condizionamento. Sul piano interno, la fermezza algerina nel sostegno al Fronte Polisario rimane vincolata da logiche di sicurezza e di legittimazione del regime; al tempo stesso però, i costi politici di tale posizione – in un contesto di crescente isolamento internazionale – rischiano di essere superiori nel lungo periodo ai benefici.

Al momento, due opzioni strategiche paiono profilarsi all’orizzonte: l’Algeria potrebbe infatti optare per un irrigidimento difensivo, volto a riaffermare il suo ruolo di baluardo dei processi di decolonizzazione e di principale antagonista del Marocco, oppure, riorientare le sue scelte in senso più pragmatico e in una logica multilaterale, al fine di preservare la sua influenza a livello regionale.

Il nuovo quadro: convergenze pragmatiche e competizione strutturale

La decisione delle Nazioni Unite non si esaurisce nel riconoscimento di un piano nazionale come soluzione diplomatica più percorribile, ma si inserisce in un processo più ampio di regionalizzazione delle crisi africane, in cui gli attori locali assumono un ruolo crescente nella definizione delle soluzioni politiche.

Per il Marocco, il sostegno dell’ONU conferma l’efficacia di una strategia diplomatica costruita negli ultimi decenni: unire proposte di autonomia e sviluppo con una politica di apertura verso i partner internazionali. Rabat rafforza così la propria immagine di ‘fornitore’ di stabilità e interlocutore privilegiato in ambiti chiave come la sicurezza, la gestione dei flussi migratori e la transizione energetica. La nuova configurazione degli assetti regionali impone invece all’Algeria una revisione delle priorità strategiche: la condizione di isolamento rischia infatti di compromettere la capacità dello Stato nordafricano di incidere sugli sviluppi geopolitici nel Sahel, dove Algeri ambisce a riaffermarsi con un ruolo di mediatore politico e di potenza securitaria. Parallelamente, la competizione con Rabat tende a spostarsi verso sud, in un contesto caratterizzato da fragilità istituzionale e crescente presenza di attori extra-regionali come Russia, Cina e Turchia.

A livello internazionale, la decisione del Consiglio di sicurezza riflette invece la tendenza a prediligere – laddove i Paesi ritengono che non siano in gioco interessi per loro vitali – soluzioni pragmatiche rispetto a conflittualità prolungate, anche quando questo dovesse implicare un sacrificio di principio giuridici come quello di autodeterminazione. Gli Stati Uniti hanno così consolidato una posizione già espressa nel 2020, quando riconobbero il Sahara Occidentale come parte integrante del territorio marocchino, mentre l’Unione europea appare divisa tra l’interesse strategico per il partenariato con Rabat – cruciale nella gestione dei flussi migratori e nella cooperazione energetica – e la necessità di preservare relazioni equilibrate con Algeri, ancora partner fondamentale nel campo dell’energia e sul fronte della sicurezza. La Spagna, che nel 2022 ha indicato il piano di autonomia marocchino come «base più seria e realistica» per una soluzione della questione, ha rafforzato ulteriormente la propria convergenza con Rabat, e anche la Francia ha più volte affermato il suo sostegno alle rivendicazioni marocchine, mentre l’Italia tende a mantenere un approccio più prudente, alla luce soprattutto del ruolo dell’Algeria dopo lo scoppio della guerra in Ucraina come partner fondamentale per l’approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda i membri permanenti del Consiglio di sicurezza che si sono astenuti in occasione del voto, vale a dire Russia e Cina, essi non hanno mancato di rilevare come la risoluzione sia da considerarsi parziale, in quanto tendente a favorire il Marocco appoggiato dagli Stati Uniti, ma hanno al tempo stesso fatto presente come il documento non sia del tutto inaccettabile, in quanto mantiene vivo il percorso di pace. In un comunicato ufficiale, Mosca ha lamentato che il processo di coordinamento sulla risoluzione non è stato sufficientemente trasparente e ha seguito procedure accelerate, pertanto non è stato possibile esaminare tutti gli emendamenti al testo. Poste queste premesse, la Russia ha dunque espresso l’auspicio che l’Inviato speciale dell’ONU a capo della MINURSO, Staffan de Mistura, lavori affinché il popolo saharawi possa esercitare concretamente il proprio diritto all’autodeterminazione. Nel frattempo la Cina, mantenendo fermo il principio di non ingerenza negli affari interni, continua a sostenere che «una soluzione politica è la via d’uscita fondamentale», con le Nazioni Unite come canale principale di confronto e il dialogo e i negoziati come approccio corretto da seguire. Mantenendo questa posizione, Pechino riesce a coltivare relazioni positive sia con il Marocco che con l’Algeria, preservando al contempo una certa flessibilità diplomatica in Nord Africa.

Lo scenario che si materializza è dunque quello di un Maghreb più polarizzato e di un’Europa che continua a procedere in ordine sparso, mentre Cina e Russia provano a bilanciare le loro iniziative per giocare su più tavoli ed evitare di compromettere i rapporti con Rabat o con Algeri. Nel frattempo, gli USA cercano di agire diplomaticamente, proponendosi come mediatori analogamente a quanto fatto in altri contesti di crisi: secondo quanto dichiarato da Steve Witkoff, Inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Washington sta lavorando a un accordo di pace tra Marocco e Algeria che potrebbe essere finalizzato nei prossimi mesi.

Conclusioni: verso una ridefinizione del Maghreb geopolitico?

Il riconoscimento ONU del piano marocchino per il Sahara Occidentale rappresenta un passaggio di notevole rilevanza nella configurazione geopolitica del Nord Africa. Se per Rabat la risoluzione ha comportato una sostanziale consacrazione diplomatica utile a rafforzare il profilo regionale e internazionale del Regno, per Algeri la sfida è duplice: evitare l’isolamento politico e ridefinire il proprio ruolo in un contesto in cui i principi ideologici della sua politica estera appaiono sempre meno efficaci.

Nel medio periodo, la stabilità del Maghreb dipenderà anche dalla capacità dei due principali attori regionali di trasformare la competizione strategica in un equilibrio negoziato, in grado di integrare interessi di sicurezza, sviluppo e cooperazione economica. Resta da capire se la vittoria diplomatica conseguita da Rabat si tradurrà in una soluzione politica inclusiva e duratura. Il riconoscimento del piano marocchino potrebbe chiudere un capitolo formale del contenzioso, ma non necessariamente le sue conseguenze sociali, identitarie e geopolitiche. Il Sahara Occidentale continua a essere, in fondo, un barometro della stabilità del Maghreb: le evoluzioni che si registreranno su questo dossier saranno dunque decisive per comprendere se la regione si avvierà verso una normalizzazione o verso un nuovo equilibrio fragile, segnato da diffidenze e rivalità irrisolte.

Mohamed El Khaddar e Mario Savina