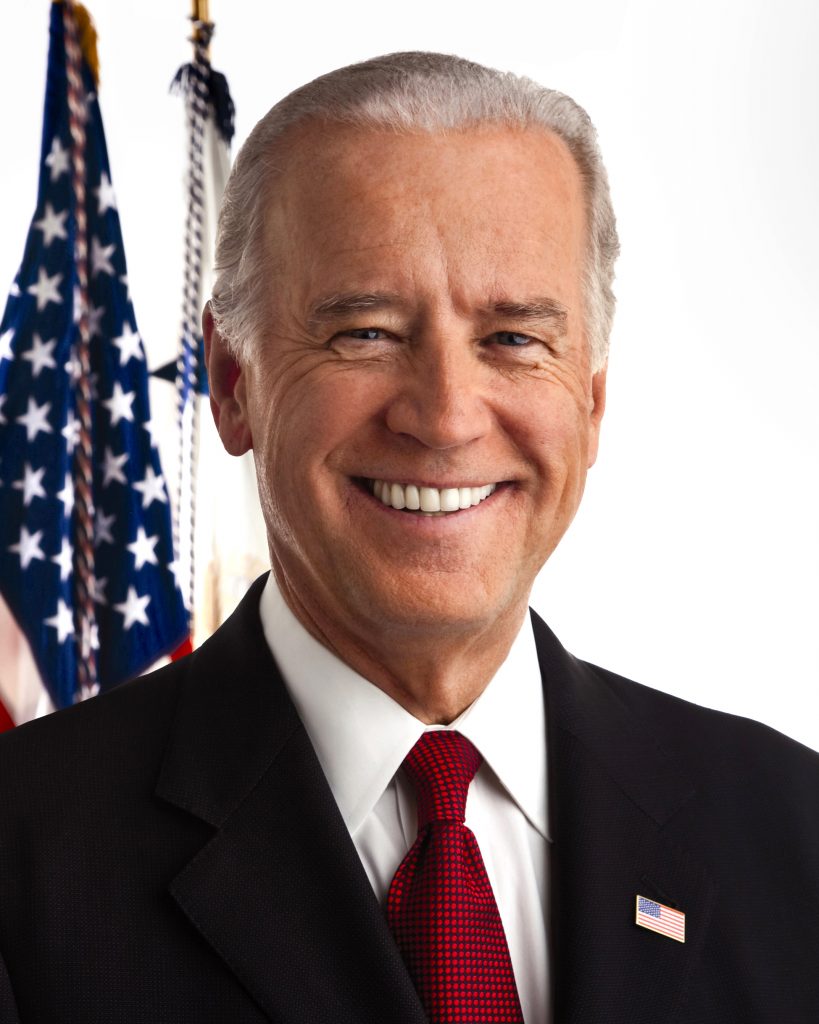

Dopo una campagna elettorale segnata da un’emergenza sanitaria devastante, un’elezione che ha visto livelli di partecipazione di importanza storica e una lunga e delicata fase di attesa dei risultati del voto del 3 novembre (dovuta alle difficoltà senza precedenti nel conteggiare l’enorme quantità di voti ricevuti per posta), lo scorso fine settimana gli americani – e assieme a loro il resto del mondo – hanno finalmente conosciuto il nome di chi guiderà la più grande potenza mondiale per i prossimi quattro anni. Come ormai noto, si tratta del democratico Joseph R. Biden, già senatore di lungo corso e vice-presidente durante l’amministrazione guidata da Barack Obama. Biden è un politico dalle origini umili che tuttavia nel tempo è divenuto esponente di spicco dell’establishment di Washington, e dal prossimo gennaio sarà chiamato non solo a gestire la pandemia di Covid-19 con le sue ramificazioni sanitarie ed economiche, ma anche a rendere più unita un’America sempre più divisa a livello sociale e a definire il ruolo degli Stati Uniti nel mondo.

La vittoria di Biden è stata salutata con entusiasmo dai leader dei principali alleati di Washington e dagli investitori internazionali. Tuttavia a pochi giorni dalle elezioni, l’opinione pubblica araba è sembrata scettica circa le possibilità di effettivo cambiamento per quanto riguarda la politica USA in Medio Oriente. Di fronte a un grande entusiasmo ufficiale ma una certa cautela a livello locale, sembra utile cercare di capire quanto effettivamente cambierà nell’approccio di Washington relativamente alle questioni mediterranee e mediorientali.

La visione del ruolo degli Stati Uniti del mondo portata avanti da Joe Biden ricalca in effetti la tradizione di internazionalismo liberale che ha guidato la politica estera americana a partire dalla Seconda guerra mondiale, e si discosta dunque nettamente dall’approccio nazionalista, scettico circa l’utilità delle istituzioni internazionali e focalizzato sulle transazioni materiali – “America First” – promosso durante l’amministrazione di Donald Trump. Possiamo dunque aspettarci dal prossimo presidente USA una maggiore enfasi per i valori democratici, più attenzione per il dialogo con gli alleati e, per quanto riguarda il Medio Oriente, un rifiuto netto dell’idea di identificare l’islam e il mondo musulmano nel suo insieme come una minaccia per l’Occidente. Tuttavia, a livello pratico – e analogamente a quanto accaduto anche per la presidenza Trump – si può affermare che gli interessi geopolitici e le priorità internazionali di Washington restano invariati, e almeno nel breve periodo in molti casi assisteremo a correzioni qualitative, ma non necessariamente a cambiamenti di sostanza nella politica estera americana. Fattori geografici, la presenza di alleati chiave e la costante – e per molti versi crescente – importanza delle risorse energetiche faranno sì che il Mediterraneo e il Medio Oriente restino aree di forte interesse per gli strateghi americani. Uno sguardo alle posizioni del president-elect sulle questioni chiave che interessano la regione può dunque aiutarci a capire la complessità del passaggio di potere in atto nella capitale statunitense.

Questo delicato e graduale adattamento sarà probabilmente evidente nell’aspetto che ha maggiormente segnato la politica americana nella regione a partire dalla tragedia dell’11 settembre 2001: la “Guerra al terrore”. Nel 2002, come presidente della Commissione affari esteri del Senato USA, Biden fu un sostenitore della guerra in Iraq, ma successivamente, come vice-presidente durante l’amministrazione Obama, fu proprio Biden a svolgere un ruolo di primo piano nella gestione del disimpegno militare a stelle e strisce dal paese. Sempre durante l’amministrazione Obama, Biden è stato fautore di un approccio deciso ma minimalista alla Guerra al terrore, e in particolare nei confronti dell’impegno militare in Afghanistan, proponendo una strategia basata su una forte componente di antiterrorismo e incentrata sul ricorso ad attacchi mirati con forze speciali e droni, ma rinunciando alle ambizioni di “Nation-building” e di democratizzazione. Durante l’ultima campagna presidenziale Biden si è impegnato a porre fine alla “Guerra permanente” che ha segnato la strategia globale di Washington, e anche ad abbandonare il sostegno all’intervento militare guidato dall’Arabia Saudita in Yemen. Questo approccio sembra in linea sia con le priorità del Partito democratico USA che con la tendenza maggioritaria del popolo americano. È tuttavia opportuno notare che anche Obama si era impegnato a mettere da parte le ambizioni di trasformare il Medio Oriente e che all’inizio del suo mandato Trump aveva lo stesso obiettivo e una strategia in sostanza molto simile a quella proposta da Biden, sebbene inasprita da toni molto più controversi. Per Trump (come del resto per Obama) il disimpegno dalla Guerra al terrore è risultato molto più difficile del previsto, e possiamo immaginare che anche per Biden, gestire la riduzione dell’impronta militare statunitense dal Medio Oriente evitando di destabilizzare eccessivamente le aree interessate dalla Guerra al terrore, contrastando efficacemente il riemergere di gruppi jihadisti e terroristi, e allo stesso tempo mantenendo i rapporti con i partner regionali di Washington, non sarà un’impresa facile o rapida da portare a termine.

Sebbene si possa immaginare che il disimpegno militare di Washington sarà più lento e complicato di quanto il futuro presidente e tanti suoi concittadini si augurano, è ugualmente ragionevole assumere che le lezioni dei pantani iracheno e afghano, così come le più recenti delusioni del caso libico, non saranno facilmente dimenticati. Possiamo dunque aspettarci un’estrema cautela nell’intraprendere nuove forme di intervento militare massiccio a stelle e strisce in Medio Oriente e nel Nord Africa, nonostante la gravità della guerra civile siriana e l’estrema frammentazione in Libia stiano creando terreno fertile tanto per crisi umanitarie quanto per il proliferare di organizzazioni estremiste e terroristiche. È da notare che l’amministrazione Trump ha intrapreso interventi militari in Siria contro il regime di Bashar al-Assad sulla base di considerazioni umanitarie e ha condotto un’operazione che ha portato all’uccisione in Iraq del generale iraniano Qassem Soleimani, facendo impennare la tensione fra Washington e Teheran, ma al tempo stesso ha preso serie precauzioni per evitare un’escalation incontrollata in Medio Oriente. Questi episodi ci mostrano come la tentazione di intervenire militarmente sia ancora forte fra i leader americani, ma al tempo stesso la preoccupazione di non ripetere le avventure militari del recente passato sia ben viva. Se dunque con Biden e i democratici alla casa Bianca ci possiamo aspettare una maggiore enfasi sulla necessità di usare la potenza americana per contrastare la tirannia e promuovere i diritti umani, è altrettanto chiaro che il prossimo presidente e il suo partito saranno consapevoli dei potenziali costi strategici e di politica interna legati a un interventismo troppo muscolare e a un avventurismo militare troppo spericolato.

Gli strateghi di Washington dovranno in ogni caso tenere gli occhi puntati sulla Siria, sul Vicino Oriente e sul Mediterraneo orientale poiché queste aree sono sempre più al centro di una competizione fra potenze regionali e internazionali – come la Turchia, la Russia e l’Iran – che ambiscono ad affermare le loro ambizioni e i loro interessi di sicurezza. L’importanza geopolitica del Mediterraneo orientale è inoltre amplificata dalla presenza di consistenti giacimenti di idrocarburi nelle acque a largo di Cipro, una questione che crea possibilità di collaborazione fra alleati degli Stati Uniti come la Grecia e Israele – e che genera interesse anche per compagnie italiane – ma che al tempo stesso rischia di complicare i rapporti con la Turchia, un altro alleato chiave di Washington che sta diventando sempre più difficile da gestire, soprattutto alla luce della svolta sempre più assertiva e autoritaria del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Un difficile equilibrismo sarà probabilmente una costante anche per quanto riguarda la politica dell’amministrazione Biden in relazione all’Iran. Il nuovo presidente in pectore si è detto favorevole all’idea di far tornare gli USA nella cornice del Joint Comprehensive Plan of Action – il trattato siglato nel luglio 2015 e volto ad assicurare lo sviluppo esclusivamente civile delle ambizioni nucleari iraniane – un importante successo dell’amministrazione Obama, che era stato tuttavia fortemente osteggiato dal Partito repubblicano e da Donald Trump, che nel maggio 2018, come presidente, aveva ritirato gli USA dall’accordo.

Anche in questo caso, per vari motivi tornare al quadro del 2015 non sarà semplice. In primo luogo ripristinare la fiducia reciproca fra Washington e Teheran è un compito decisamente arduo. Ciò non è legato solo al cambio di posizione così rapido avvenuto tra il 2015 e il 2018 – un elemento di discontinuità che ha creato risentimento anche fra le altre parti dell’accordo e tra gli alleati europei di Washington – ma anche al fatto che la coalizione interna iraniana che ha appoggiato l’accordo si è indebolita, e potrebbe sgretolarsi ulteriormente come risultato delle prossime elezioni presidenziali iraniane. In secondo luogo, la volontà di ripristinare una relazione di dialogo con l’Iran potrebbe scontrarsi con gli interessi di altri tradizionali partner regionali degli Stati Uniti, come Israele, l’Arabia Saudita e i paesi del Golfo. Il principe saudita Mohammed Bin Salman, ha descritto il regime iraniano come una sorta di versione moderna del regime nazista aggiungendo che nel caso Teheran sviluppasse un arsenale atomico, anche Riad si doterebbe di armamenti nucleari. Anche il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è un convinto promotore di una linea dura nei confronti dell’Iran. La scorsa estate, l’amministrazione Trump ha favorito la conclusione degli Abraham Accords, una serie di trattati che sta portando a una normalizzazione delle relazioni fra Israele, Bahrain e Emirati Arabi Uniti e al tempo stesso sta facendo emergere in modo sempre più definito una coalizione anti-iraniana che lega sempre di più i partner regionali di Washington. Biden potrebbe avere rapporti personali meno confortevoli con Netanyahu – e la coalizione di destra che lo sostiene – rispetto a Trump, ma è sempre stato un promotore di una stretta relazione fra Stati Uniti e Israele. Il futuro presidente USA ha in effetti espresso disapprovazione nei confronti di iniziative estremamente controverse come il piano di annettere parti sostanziali dei territori palestinesi occupati, ma ha ampiamente assicurato la sua intenzione di “blindare” il sostegno americano a Israele. Questo riallineamento regionale, unito alla tradizionale amicizia fra USA e Israele e agli orientamenti personali di Biden, contribuirà a complicare gli sforzi volti a ricucire la fragile relazione fra Washington e Teheran, e ragionevolmente creerà ostacoli anche al processo di pace israelo-palestinese.

Se dunque per quanto riguarda il breve periodo sembra ragionevole aspettarsi poche inversioni di rotta a livello pratico, guardando al lungo periodo la vittoria di Biden potrebbe far presagire il maturare di condizioni tali da generare cambiamenti sostanziali. Come già accennato, Joe Biden può essere identificato come un rappresentante dell’establishment di Washington e come un esponente dell’ala centrista del Partito democratico. Tuttavia, negli ultimi anni, sotto la spinta di politici come Bernie Sanders, i democratici hanno visto crescere l’ala progressista del loro partito, sia numericamente che in termini di influenza. Questa rinascita progressista sta anche avendo un impatto sulla concezione della politica estera portata avanti dai democratici, a discapito del consenso neoliberista che aveva fortemente influenzato l’élite del partito. Nel caso in cui il prossimo gennaio i democratici riuscissero a conquistare due ulteriori seggi al Senato nei ballottaggi in Georgia – e dunque a evitare un Senato a maggioranza repubblicana – si potrebbero creare le condizioni di un dialogo fra centristi e progressisti in grado di mettere Biden in una posizione tale da articolare un’ambiziosa agenda di riforme interne e una visione dell’internazionalismo americano più concentrata sulla promozione a livello globale dello sviluppo economico, della sostenibilità e della giustizia sociale. Un tale cambiamento nel ruolo internazionale degli Stati Uniti avrebbe ovviamente conseguenze significative anche su questioni decisive per il futuro del Mediterraneo e del Medio Oriente – questioni come le transizioni politiche innescate dalle Primavere arabe, la risposta alle emergenze umanitarie in Siria e Yemen, la strategia per contrastare la minaccia jihadista e terrorista o le riforme economiche necessarie per il rilancio dell’Europa mediterranea.

Sono passati solo pochi giorni dalle elezioni, e in molti Stati le procedure di conteggio non sono ancora terminate. Joe Biden diventerà ufficialmente il 46° presidente degli Stati Uniti il prossimo 20 gennaio, in un contesto di grave emergenza sanitaria, di seria crisi economica e di forti tensioni sociali. Il nuovo presidente si troverà inoltre a fronteggiare un mondo instabile, in cui gli USA rimangono saldamente la potenza predominante ma hanno in qualche modo perso molto dell’appeal che ha reso l’America un leader mondiale. In situazioni come questa è sempre bene ricordare le famose parole attribuite a Yogi Berra, secondo cui, “è difficile fare previsioni, soprattutto per quanto riguarda il futuro”.

Diego Pagliarulo

[…] è stato uno dei primi paesi del Medio Oriente in cui il risultato delle elezioni statunitensi ha avuto un effetto diretto – in particolare […]

[…] In questo contesto, la vittoria elettorale di Joe Biden non sembra portare cambiamenti nella politica mediorientale statunitense nel breve periodo, con gli accordi di Abramo che rimarranno pilastro fondamentale anche […]

[…] fase di ricostruzione. Inoltre, neii prossimi quattro anni la nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden potrebbe dare una boccata d’ossigeno anche ai leader democratici di Tunisi, poiché la promozione […]

[…] confronto con Cina e Russia saranno i fascicoli più rilevanti per la politica estera americana. Il Medio Oriente manterrà un valore strategico e geopolitico importante e sarà oggetto di interventi mirati come […]

[…] vittoria di Joe Biden nelle elezioni dello scorso novembre ha tuttavia cambiato in buona parte i fattori dell’equazione […]

[…] espresso scetticismo in relazione all’interventismo militare statunitense, e come già notato tra le righe di questo blog, durante gli anni in cui era stato vice-presidente, Biden aveva già promosso una strategia per […]

[…] complicato possiamo aggiungere i primi passi della nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden e le incognite legate alla recente elezione di Ebrahim Raisi alla presidenza […]

[…] vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali USA del novembre 2020 ha creato l’opportunità di ripristinare la […]