L’invasione dell’Ucraina intrapresa dalla Russia lo scorso 24 febbraio sta avendo ripercussioni globali sia sotto il profilo geopolitico che dal punto di vista economico. Oltre alla tragedia determinata dall’aggressione subita dal popolo ucraino e alle conseguenze che la guerra sta avendo sulla sicurezza europea, come il probabile ingresso della Nato di Svezia e Finlandia e il maggiore coinvolgimento della Danimarca nella politica di difesa e sicurezza dell’Ue, il conflitto sta avendo importanti ramificazioni economiche che interessano in particolar modo il Mediterraneo e il Medio Oriente. Lo shock determinato dalla crisi ucraina sta infatti avendo effetti tanto sulla stabilità interna dei paesi mediorientali e nordafricani quanto sugli equilibri geopolitici e sul ruolo degli Stati Uniti nella regione.

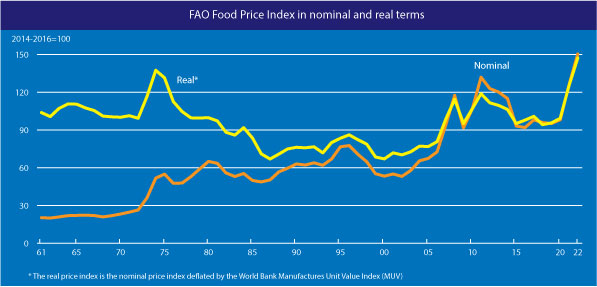

La guerra sta incidendo significativamente sui prezzi delle materie prime, e questo fenomeno ha conseguenze evidenti sulla stabilità sociale di alcuni paesi dell’area che va dalla sponda sud del Mediterraneo al Golfo Persico. L’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli – e in particolare del grano – sta mettendo seriamente a rischio la sicurezza alimentare di tali paesi – una situazione che dal punto di vista strutturale presenta numerose analogie con il contesto esplosivo che favorì le “Primavere arabe” del 2011.

Allo stesso tempo, la guerra e le sanzioni internazionali contro la Russia hanno portato a un’impennata dei prezzi delle risorse energetiche – e in particolare del petrolio – sui mercati globali. Dopo aver toccato livelli estremamente bassi durante il picco dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, i prezzi del greggio hanno conosciuto un progressivo rialzo che è stato accelerato dal conflitto ucraino (e che paradossalmente favorisce anche la Russia, che è uno dei principali esportatori di idrocarburi al mondo). Questa dinamica sta rendendo ancor più dura la vita per le popolazioni di molti paesi arabi, ma rappresenta uno sviluppo positivo, almeno nel breve periodo, per i paesi produttori ed esportatori di petrolio e gas del Golfo Persico, che possono vantare un consistente aumento del tasso di crescita del prodotto interno lordo grazie proprio all’aumento dei prezzi delle risorse energetiche. La crisi sta dunque contribuendo ad accentuare una significativa divergenza tra i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. Mentre alcuni paesi – come il Libano, la Tunisia e l’Egitto – si trovano in condizioni economiche e sociali sempre più fragili, i paesi arabi del Golfo – l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Kuwait, il Bahrein, l’Oman e il Qatar – possono godere di finanze più solide e una situazione tale da poter utilizzare maggiori risorse sia ai fini di rendere più stabili le loro società dal punto di vista interno sia allo scopo di incrementare la loro influenza sul piano regionale.

Nel lungo periodo, dei prezzi relativamente alti delle risorse energetiche potrebbero rivelarsi una trappola, in quanto potrebbero consolidare la dipendenza delle economie del Golfo dalle rendite derivanti dalla vendita di idrocarburi e rallentare o compromettere i progetti di riforma volti a diversificare e rendere più resilienti le economie della regione. Tuttavia, nell’immediato, appare chiaro che la crisi energetica generata dalla guerra in Ucraina sta contribuendo a rendere l’Arabia Saudita e i paesi arabi del Golfo degli attori chiave nello scacchiere geopolitico globale, e questa realtà può avere conseguenze significative anche nella relazione con gli Stati Uniti, che negli ultimi anni hanno cercato di rimodulare la loro presenza e il loro ruolo in Medio Oriente.

A partire dal secondo dopoguerra, gli USA sono diventati un attore sempre più importante nel determinare gli equilibri di potenza della regione. Gli Stati Uniti sono di fatto divenuti il garante del flusso delle risorse energetiche mediorientali verso i mercati globali, e sono stati anche il partner essenziale per la sicurezza di molti paesi dell’area – in particolare per le monarchie del Golfo. La presenza americana è diventata sempre più evidente – soprattutto sotto il profilo militare – a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, raggiungendo un picco con la guerra in Iraq del 2003. Gli enormi costi, sia finanziari che umani, dell’interventismo americano in Medio Oriente hanno tuttavia imposto un ridimensionamento della presenza a stelle e strisce nella regione.

Questa preferenza per una presenza militare meno intensa, inaugurata dall’amministrazione di Barack Obama a partire dal 2009 è stata facilitata peraltro dal fatto che, grazie alla shale revolution, gli Stati Uniti sono tornati ad essere un paese esportatore di idrocarburi e sono dunque divenuti molto meno dipendenti dal Medio Oriente dal punto di vista della sicurezza energetica. Tuttavia, anche se attualmente la maggior parte delle esportazioni di petrolio e gas dal Medio Oriente sono dirette verso i mercati asiatici, e nonostante il minore interventismo di Washington, gli USA continuano ad avere una presenza militare determinante nella regione, e sono il principale esportatore di armi verso i paesi del Golfo. Il ruolo di Washington resta dunque cruciale e superiore, sia in termini quantitativi che qualitativi, a quello di altre potenze mondiali, come la Cina o la Russia, che negli ultimi anni hanno incrementato il loro attivismo nello scacchiere mediorientale. Allo stesso tempo, negli anni dell’amministrazione guidata da Donald Trump, gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo fondamentale nella conclusione degli “Accordi di Abramo” che hanno portato a una normalizzazione delle relazioni tra Israele ed alcuni Stati del Golfo e del Medio Oriente – come gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e il Marocco. L’amministrazione Trump ha anche adottato una politica di “massima pressione” contro l’Iran che ha fatto deragliare l’accordo sul nucleare iraniano (anche noto come Joint Comprehensive Plan of Action, o Jcpoa) firmato nel 2015.

Joe Biden, il presidente USA in carica dal gennaio 2021, era entrato alla Casa Bianca con l’idea di rimettere i valori democratici al centro della politica estera americana, continuare il disimpegno dal Medio Oriente e concentrare di più l’attenzione di Washington verso la Cina e lo scacchiere asiatico. Prima dello scoppio della guerra in Ucraina, una serie di iniziative di Biden avevano complicato le relazioni fra gli Stati Uniti e le monarchie del Golfo. A tal proposito si possono ad esempio citare alcune dichiarazioni fortemente critiche verso l’Arabia Saudita (in particolare a riguardo dell’assassinio all’interno del consalato saudita di Istanbul del giornalista Jamal Khassoggi e del disastro umanitario favorito dall’intervento militare in Yemen da parte di una coalizione guidata da Riad), la decisione di attuare il ritiro dall’Afghanistan (stabilito da Trump nel 2020), e il desiderio di rivitalizzare l’accordo sul nucleare iraniano. Tuttavia, con lo scoppio della guerra, l’impennata dei prezzi delle materie prime e il rischio che la crisi energetica possa avere effetti disastrosi su un’economia globale già duramente colpita dall’emergenza sanitari causata dal Covid-19, i paesi del Golfo e in particolare gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita – lo swing producer per eccellenza, in grado di utilizzare le sue riserve per causare in breve tempo un’espansione o una contrazione dell’offerta globale di petrolio – sono tornati ad essere un partner essenziale per la sicurezza degli USA e dei loro alleati.

Per alleviare gli effetti recessivi e inflazionistici sull’economia americana e globale, l’amministrazione Biden ha utilizzato le riserve strategiche statunitensi, garantendo così un incremento dell’offerta globale di petrolio pari a un milione di barili al giorno. Tuttavia si tratta di una misura di emergenza che non può essere sostenuta a tempo indefinito, e la ricerca di una maggiore cooperazione da parte delle monarchie del Golfo rimane una priorità essenziale per far fronte alla crisi. Fin dall’inizio del conflitto, i governi dei paesi del Golfo si sono dimostrati molto restii ad adottare politiche volte ad aumentare la produzione di idrocarburi, in modo da incidere negativamente sui prezzi delle risorse energetiche sui mercati mondiali. L’atteggiamento di Mohammed bin Salman – il più influente membro della dinastia regnante saudita – e dell’emiro Mohammed bin Zayed nei confronti di Biden è stato decisamente freddo. I due leader si sono dimostrati perfino riluttanti ad avere conversazioni telefoniche con il presidente americano.

Anche dal punto di vista di Washington, tuttavia, la situazione appare urgente ma controversa. Recentemente, Biden ha lodato il governo saudita per l’appoggio a un piano di cessate-il-fuoco a riguardo della crisi in Yemen negoziato dall’Onu. L ‘amministrazione americana ha considerato l’idea di un viaggio in Arabia Saudita entro fine giugno, tuttavia l’iniziativa è stata posticipata al prossimo luglio con lo scopo di preparare un viaggio più articolato in Medio Oriente. Israele rappresenta un’altra tappa fondamentale del viaggio a cui sta lavorando l’amministrazione Biden. Il presidente americano ha avuto una conversazione telefonica con il Primo ministro israeliano Naftali Bennett lo scorso 24 aprile, seguita da conversazioni tra Jake Sullivan – il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden – e il suo omologo israeliano, Eyal Hulata.

Israele e Arabia Saudita sembrano dunque riaffermarsi come punti di riferimento essenziali per Washington nel quadro della strategia volta a far fronte alle conseguenze globali della guerra in Ucraina. A tal riguardo, si può segnalare il ruolo di mediazione che l’amministrazione sta svolgendo nei negoziati a riguardo di un importante nodo che interessa le relazioni fra Israele e Arabia Saudita – lo status delle isole di Tiran e Sanafir. Queste due isole, che si trovano fra il golfo di Aqaba e il Mar Rosso, sono attualmente demilitarizzate e sotto sovranità egiziana, ma dovrebbero essere restituite all’Arabia Saudita. Le isole fanno parte tuttavia dell’accordo di pace tra Israele ed Egitto del 1979, e il consenso di Israele risulta cruciale per finalizzare il trasferimento. In caso di successo, l’operazione rappresenterebbe un progresso importante nelle relazioni fra Israele e Arabia Saudita, e potrebbe favorire la graduale normalizzazione dei rapporti fra i due paesi. Tutto ciò rafforzerebbe ulteriormente quella che Gilles Kepel ha definito l’“Intesa di Abramo”, ossia la cornice di cooperazione fra Israele e paesi arabi creata con i già citati “accordi di Abramo” del 2020. Allo stesso tempo però questo consolidamento renderebbe più difficili i progressi auspicati dall’amministrazione Biden in relazione all’accordo sul nucleare iraniano – un altro elemento cruciale per la stabilità del Medio Oriente. La questione dei rapporti con Teheran sta fra l’altro diventando sempre più urgente, poiché con l’indebolimento del Jcpoa del 2015 – causato in buona parte dalla decisione di Trump di abbandonare l’accordo – il regime iraniano ha ripreso le attività di arricchimento dell’uranio e potrebbe avere materiale sufficiente per costruire una bomba atomica.

La guerra in Ucraina sta avendo un duplice effetto sugli equilibri del Medio Oriente. Da una parte, l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia stanno incrementando la spaccatura tra paesi “fragili” – che rischiano un collasso economico e un’esplosione sociale – e paesi ad alto reddito pro capite e ricchi di risorse energetiche – che stanno ottenendo benefici dal conflitto. Dall’altra parte, la crisi ha irrigidito gli equilibri geopolitici della regione, consolidando l’importanza dei paesi del Golfo e di Israele nell’ottica della strategia globale degli Stati Uniti e riducendo il margine di manovra di Washington in relazione all’Iran. Come nella roulette russa, il Medio Oriente è dunque entrato in una dinamica di rischio che può apparire calcolato, ma che può portare a conseguenze drammatiche.

Diego Pagliarulo

[…] sta avendo delle ramificazioni – tra cui spiccano l’aumento dei prezzi delle materie prime, delle risorse energetiche e dei prodotti alimentari – che possono a loro volta avere effetto di moltiplicatore dell’instabilità strutturale a […]

[…] e soprattutto il numero di soldati schierati nella regione – gli Stati Uniti rimangono un attore politico centrale in Medio Oriente. Washington svolge un ruolo di primaria importanza nell’assicurare la protezione dell’Arabia […]